A Sua Eccellenza

Il Capo del Governo, Duce del Fascismo

Roma

Duce[1]

Arcangelo Paolina, coniugata De Angelis Salvatore

nata il 17.5.906 in Trani, ed iscritta al P.NF, trovasi occupata da

ben 11 anni, presso le FF.SS, in qualità di assuntrice di un passaggio a

livello, in Via Traversa Mele, ove anche domicilia, in Castellammare di

Stabia. Madre di ben 7 bambini, il 1° della età d’anni 12,

e l’ultimo di mesi 3, percepisce per il suo lavoro di preoccupante re=

sponsabilità, una paga giornaliera di lire 11, con le quali è costretta a

provvedere non solo alle limitate e modeste esigenze della sua numero=

sa prole, ma anche alle continue spese richieste dalla mal ferma salu=

te di suo marito, ex combattente ed anch’esso iscritto al P.N.F, affetto

da anni da bronchite cronica acuta, per postumi da doppia bronco-

pleuro-polmonite sofferta, che lo rende inabile a qualsiasi occupa=

zione; per cui la sottoscritta trovasi nella più assoluta impossibilità

di poter provvedere con l’esiguo ricavato del suo faticoso lavoro gior=

naliero a quanto occorre, sia per alleviare in parte le sofferenze fisiche

del suo consorte, quanto per il modesto sostentamento di ben 9 compo=

nenti la sua famiglia tutti a carico.

Ardisce per ciò rivolgersi al buon cuore della Eccellenza

Vostra per la concessione di un modesto sussidio[S], che valga a lenire,

sia pure per un giorno soltanto, le continue ed ininterrotte sofferenze

Della sua numerosa e disgraziata famiglia.-

Con il più deferente ossequio ringraziamo

Della Eccellenza Vostra o Duce

sempre devotissima fascista

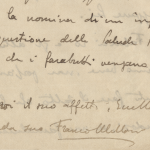

Arcangelo Paolina in De Angelis

Traversa Mele (passaggio a livello)

C mare di Stabia

C mare di Stabia 11. 5. 38 XVII E. F.

P. s. Confermo la verità dell’esposto

La povera famiglia, di 7 figli pic-

colini, versa in miseria.

Firma Federico Emanuel

Vescovo[3]

biglietto allegato

GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI[4]

(VILLA PATRIZI)

Si prega di esaminare e

dare, ove del caso, sollecita

risposta al richiedente

timbro

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE – GABINETTO DI S.E. IL MINISTRO

a matita

Lav

B Arca Sussidio/nro Comunicazione

1/23

timbro

SERV.LAV. E COSTRUZIONI

096943 – 7.GIU.1938

timbro

Federicus Emanuel Castrimaris Stabiarum

Note

La lettera proviene dall’archivio del giurista Francesco Ronchi.

[1] Benito (Amilcare Andrea) Mussolini. Uomo politico (Dovia di Predappio 1883 – Giulino di Mezzegra, Dongo, 1945). Socialista, si andò staccando dal partito, fino a fondare i Fasci da combattimento (1919). Figura emergente nell’ambito del neoformato Partito nazionale fascista, subito dopo la “marcia su Roma” (1922) venne incaricato dal re della formazione del governo, instaurando nel giro di pochi anni un regime dittatoriale. In politica internazionale M. affrontò l’esperienza coloniale in Etiopia, si fece coinvolgere dai buoni rapporti con la Germania di Hitler nella persecuzione degli Ebrei, fino poi alla partecipazione al conflitto mondiale. I pessimi risultati bellici portarono il Gran Consiglio a votare la mozione Grandi presentata contro di lui (1943). Arrestato, fu liberato dai Tedeschi e assunse le cariche di capo dello Stato e del governo nella neonata Repubblica sociale. Alla fine della guerra fu catturato e fucilato dai partigiani per ordine del Comitato di liberazione nazionale. Dominò la storia italiana per oltre un ventennio, divenendo negli anni del suo potere una delle figure centrali della politica mondiale e incarnando uno dei modelli dittatoriali fra le due guerre.

Di estrazione popolare (il padre, Alessandro, era fabbro, e la madre, Rosa Maltoni, maestra), dotato di una personalità ribelle e intemperante, aderì giovanissimo alle idee socialiste e rivoluzionarie professate dal padre. Nel 1901, al termine di un disordinato corso di studi, conseguì il diploma magistrale e, iscritto al partito socialista, iniziò a collaborare alla Giustizia di C. Prampolini, specie con articoli antimilitaristi. Espatriato in Svizzera (1902-04) per sottrarsi alla leva, si sostenne facendo vari mestieri e si segnalò come acceso propagandista soprattutto sul versante anticlericale, mentre alcune letture soreliane contribuirono forse a indirizzarlo verso il sindacalismo rivoluzionario. Condannato per diserzione e poi amnistiato, rientrò a Predappio nel gennaio 1905, espletò gli obblighi di leva e si impiegò come maestro. Riprese quindi l’attività giornalistica e nel 1908 fu arrestato a seguito di uno sciopero bracciantile. Nel febbraio 1909, chiamatovi da C. Battisti, assunse la segreteria della camera del lavoro di Trento e la direzione dell’Avvenire del lavoratore. Espulso dai territori asburgici (settembre 1909), divenne dirigente della federazione socialista di Forlì e direttore del settimanale Lotta di classe. In questo periodo si unì con Rachele Guidi, che avrebbe sposato nel 1915, dalla quale ebbe i figli Edda, Vittorio, Bruno, Anna Maria e Romano. Nel 1911 subì una nuova condanna per aver guidato, con il repubblicano P. Nenni, le manifestazioni contro l’intervento in Libia, ma stava ormai emergendo come il più noto oratore e giornalista socialista, per cui, allorché i massimalisti prevalsero sui riformisti (congresso socialista di Reggio Emilia, luglio 1912), fu acclamato tra i maggiori dirigenti del partito e gli venne affidata, nel dicembre, la direzione dell’Avanti!. Si trasferì a Milano, dove aveva sede il quotidiano, che sotto la sua direzione acquistò molto in diffusione e influenza, perseguendo una linea classista e rivoluzionaria che in alcune occasioni (per es., allorché intese estendere lo sciopero generale scaturito dalla sollevazione di Ancona nel 1914) attirò la sconfessione di F. Turati e del gruppo parlamentare socialista. Nel dibattito sulla guerra M. sostenne per vari mesi una posizione rigidamente neutralista, anche in contrasto con i molti che avevano fatto un percorso politico analogo al suo e che ora andavano orientandosi in favore dell’intervento, finché il 18 ottobre 1914, con una svolta improvvisa, pubblicò un proprio editoriale interventista. Il partito reagì immediatamente sottraendogli la direzione dell’Avanti! ed espellendolo, ma già il 14 novembre usciva il primo numero del Popolo d’Italia, quotidiano interventista da lui diretto. Consumata la rottura con il PSI, non era ancora consumato il rapporto con il movimento socialista, nel quale M. avrebbe continuato ad avere un qualche seguito. Richiamato alle armi nel settembre 1915, nel febbraio 1917 venne ferito in un’esercitazione e tornò alla direzione del giornale. Nelle tensioni del dopoguerra M. operò dapprima un cauto avvicinamento alle posizioni nazionaliste con la fondazione dei Fasci di combattimento (Milano, 23 marzo 1919), costituiti da un centinaio di ex combattenti (tra questi sindacalisti, arditi, ex socialisti, repubblicani, futuristi), il cui programma manteneva visibili impronte socialiste; quindi, anche alla ricerca di una base di massa per il suo movimento, intessé un confronto con i dannunziani, che avevano motivazioni largamente analoghe alle sue, e fece propria la parola d’ordine della vittoria mutilata; ma soprattutto cercò di unificare in un’unica tendenza i movimenti antiliberali e antigiolittiani, di destra come di sinistra, senza peraltro conseguire un successo nelle elezioni politiche del novembre 1919. Dopo l’occupazione delle fabbriche (autunno 1920) e la sconfitta del movimento operaio, nel corso di una crisi politica che vedeva declinante l’iniziativa socialista e in sempre maggior difficoltà la classe dirigente liberale, M., operando una visibile svolta, tese a presentarsi come capo di una forza capace di rappresentare le tendenze antiliberali della piccola e media borghesia spaventata dall’”ondata bolscevica”, nonché il bisogno di ristabilire l’ordine gerarchico dell’organizzazione economico-produttiva scosso dalle lotte proletarie. Nell’aprile 1921 il movimento elesse oltre trenta parlamentari, tra i quali M., in liste comuni con i giolittiani, e nel novembre successivo l’ingrossarsi delle sue file consigliò la costituzione del Partito nazionale fascista. Gli agrari e ampi settori della borghesia industriale sostennero e incoraggiarono l’opera di smantellamento sistematico delle roccaforti del potere proletario (giornali, sezioni di partito, cooperative, sindacati, ecc.) attuato dai fascisti con violenza, mentre alcuni settori dell’apparato statale (magistrati, prefetti, responsabili della sicurezza ecc.) garantirono agli squadristi, quando non il sostegno, l’impunità. In questa fase M., che appariva figura emergente in grado di raccogliere una massiccia forza d’urto per dare la scalata al potere, seppe abilmente alternare intimidazioni brutali e rassicurazioni di legalità, fino alla prova di forza che si ebbe con la mobilitazione fascista del 22 ottobre 1922 (la “marcia su Roma”) a seguito della quale cadde il governo Facta e il re lo incaricò di formare il governo. M. sarebbe rimasto ininterrottamente a capo del governo dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 (dal 24 dicembre 1925 con il titolo di primo ministro e segretario di stato), tenendo altresì per vari periodi i ministeri degli Esteri (1922-29, 1932-36, 1943), degli Interni (1922-24, 1926-43), delle Colonie, della Marina, delle Corporazioni e altri; egli fu cioè il supremo esponente dell’Italia fascista. Gli anni tra il 1922 e il 1924 videro un governo di coalizione cui partecipavano liberali, nazionalisti, popolari, governo che perseguì una politica genericamente di destra e si servì di norma di mezzi legali per la repressione dell’antifascismo. Ma il problema di M. era conciliare l’anima “rivoluzionaria” del movimento fascista, che largamente gli sfuggiva e rischiava di coalizzare le opposizioni, con la necessità di consolidare i nuovi equilibri politici governativi. Con la costituzione del Gran Consiglio del fascismo (dic. 1922), presieduto dallo stesso M., e l’istituzione della Milizia volontaria per la difesa dello stato (genn. 1923), che legalizzava e imbrigliava lo squadrismo, M. tentò una prima soluzione del problematico rapporto movimento-governo, apprestandosi a divenire garante di ciascuno nei confronti dell’altro, mentre la confluenza dei nazionalisti nel PNF e la legge elettorale Acerbo (luglio 1923), che assicurava un forte premio di maggioranza alla lista vincitrice, ne rafforzavano la posizione. A interrompere il consolidarsi del connubio tra fascismo e stato intervenne la crisi dell’Aventino, a seguito dell’assassinio da parte di alcuni sicari fascisti del leader socialista G. Matteotti (giugno 1924), fase che poteva segnare la fine del governo di coalizione ma che si concluse con il discorso di M. alla Camera del 3 gennaio 1925, nel quale era rivendicata la continuità tra il movimento fascista e il governo in carica. Sconfitta con il concorso della Corona l’opposizione aventiniana, e con essa l’antifascismo tutto, per M. si apriva la strada dell’edificazione del regime, cui il governo (ormai completamente composto da fascisti) diede mano varando una serie di leggi che tra il 1925 e il 1929 modificarono sostanzialmente l’assetto costituzionale. Il partito unico, la soppressione delle libertà di associazione e di stampa, l’istituzione del Tribunale speciale, il rafforzamento dell’esecutivo e dei poteri del capo del governo, l’attribuzione di funzioni costituzionali al Gran Consiglio del fascismo e, in breve, l’insieme della legislazione di questi anni, abolivano la divisione costituzionale dei poteri e posero M. nella posizione di un esercizio del potere sostanzialmente illimitato, regolatore unico dell’intero ingranaggio amministrativo, istituzionale ed economico della nazione; a questa funzione si accompagnava una gigantesca macchina propagandistica esaltatrice delle virtù nazionali e guerriere del “duce” – figura carismatica destinata a riprodursi in altri contesti politici totalitari, attorno a cui si consolidò il consenso -, mentre si diffondevano come cultura di massa i simboli, il linguaggio, i riti collettivi, gli istituti del regime. Il regime mussoliniano in senso stretto durò dunque dalla fine degli anni Venti al 1943, perfezionando col tempo l’integrazione totalitaria di partito, società e stato; pertanto, specie in questo periodo, la vita e le scelte di M. costituiscono gran parte della politica interna ed estera dell’Italia. Se l’apice del prestigio, non solo all’interno, venne toccato alla metà degli anni Trenta, è nello stesso periodo che inizia a delinearsi un quadro internazionale che, con la guerra, avrebbe portato la rovina di M. e del fascismo, oltre la sconfitta dell’Italia. La politica estera del fascismo fu sostanzialmente prudente e in linea con la politica estera liberale fino all’ascesa al potere di A. Hitler e alla revisione dell’equilibrio politico europeo che questa comportava. Dopo aver preso posizione contro la minaccia di un’annessione dell’Austria da parte della Germania e aver promosso il convegno di Stresa con Francia e Gran Bretagna (1935) che parve creare un fronte antitedesco, M., per prevalenti motivi di prestigio interno e internazionale, volle la conquista dell’Etiopia, che gli confermò il consenso degli italiani ma depauperò l’economia nazionale, costretta a provvedere all’Impero, e provocò l’urto con la Gran Bretagna e la Società delle Nazioni. Inoltre i legami di solidarietà con la Germania, nella tensione internazionale causata anche dall’intervento nella guerra civile spagnola, trasformatisi presto in una rigida complementarità, portarono M. all’accettazione (1938) dell’Anschluss e alla persecuzione degli Ebrei. Alla vigilia del conflitto mondiale, M. parve svolgere a Monaco (1938) un ruolo di efficace moderatore; si trattò in effetti di una dilazione dell’attacco a fondo che Hitler stava per sferrare. Scoppiata la guerra, che a lungo aveva minacciato, giungendovi peraltro militarmente impreparato, M., dopo un periodo di incertezza dissimulata dalla formula della “non belligeranza”, decise l’intervento ritenendo imminente la vittoria tedesca. Gli insuccessi della sua opera di comandante supremo – carica che nel maggio del 1940 gli era stata ceduta dal re -, la constatazione che egli aveva perso ogni controllo della situazione, che andava precipitando dopo le spedizioni in Grecia e in Russia e l’occupazione alleata di parte del territorio italiano, offrirono la possibilità al Gran Consiglio del fascismo di approvare (24 luglio 1943) un ordine del giorno, presentato da D. Grandi, contro di lui, cui seguì da parte del re l’immediata revoca del mandato governativo. Crollato il regime, M. fu trasferito in stato di fermo prima a Ponza, poi alla Maddalena, quindi al Gran Sasso; di qui venne liberato dai tedeschi con un colpo di mano e portato in volo in Germania all’indomani dell’8 settembre. Tornò in Italia per raccogliere quel che restava dello sfacelo fascista nella Repubblica sociale italiana, nella quale esercitò le funzioni di capo dello Stato e capo del governo. Installato a Gargnano (sul Lago di Garda), seguì le vicende belliche apparendo raramente in pubblico. Dichiarò come obiettivo la riconciliazione degli italiani e la socializzazione, ma la crisi militare dell’Asse, gli scioperi operai del 1943-44 e il movimento di Resistenza ne evidenziarono la funzione di puntello dell’occupazione tedesca. Al crollo della “linea gotica” si trasferì a Milano (17 apr. 1945) e tentò di contrattare la propria incolumità con il Comitato di liberazione nazionale. In fuga verso Como, in divisa da soldato tedesco, fu arrestato dai partigiani e passato per le armi per ordine del CLN il 28 aprile 1945. Il suo cadavere (insieme a quelli di Claretta Petacci, la donna cui era legato dal 1936, e di altri gerarchi fucilati) fu esposto dai partigiani a Milano in piazzale Loreto, a simbolo della fine del fascismo. L’edizione dell’Opera omnia è curata da E. e D. Susmel, 36 voll., 1951-63.(fonte)

[2]Beneficenza e Aassistenza (VI, p. 618) L’Ente opere assistenziali del Partiio nazionale fascista. – Nelle condizioni di disagio create anche in Italia dalla crisi economica mondiale, il Partito nazionale fascista è stato da B. Mussolini stimolato a predisporre un vasto piano di assistenza alle più umili categorie dei cittadini. Azione, quindi, diretta del partito in quello che il Duce ha definito “sistema di solidarietà sociale del fascismo”. Quest’opera si cominciò a svolgere prima attraverso i fasci femminili, e quindi attraverso l’Ente opere assistenziali (E.O.A.), organo fondato nel maggio 1931, presso ogni federazione provinciale dei fasci di combattimento.

Gli E.O.A. provinciali erano messi alle dipendenze del segretario del P.N.F. Nel dicembre 1931 il Duce tracciava al nuovo direttorio del partito le direttive di questa vasta opera assistenziale, da organizzare e da tenere permanentemente mobilitata, soprattutto in favore dei disoccupati e delle loro famiglie. In seguito a ciò l’istituzione riceveva contributi che le procuravano un incremento insperato. Gli E.O.A. disciplinavano e coordinavano pertanto in provincia tutte le preesistenti opere di pubblica beneficenza, ottenendo così la realizzazione di un magnifico complesso di provvidenze che per ordine, efficacia, tempestività, non ha pari in nessun’altra nazione. Gli E.O.A. erano presieduti dai segretarî federali dei capoluoghi, amministrati dal segretario federale amministrativo; tre sindaci, nominati dal prefetto della provincia, ne avevano il controllo; e ne facevano parte le seguenti autorità provinciali: la fiduciaria provinciale dei fasci femminili; i presidenti del comitato provinciale dell’Opera Nazionale Balilla, della federazione provinciale dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, del consorzio provinciale antitubercolare, del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, della sezione provinciale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, della federazione provinciale dell’Associazione nazionale combattenti; il medico provinciale e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera.

Analogamente, in ogni comune, venne istituito e composto un comitato, il quale esplicava la sua attività dietro le direttive del comitato provinciale.

Oltre a quelli su accennati, gli E.O.A. adempivano anche ai seguenti altri compiti: organizzazione del “Natale del Duce” e della “Befana fascista”; istituzione, gestione e sorveglianza delle colonie permanenti, temporanee e diurne, secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti; assistenza, nelle provincie interessate, alla mano d’opera addetta alla monda del riso, alla vendemmia, alla raccolta delle olive.

Una delle attività più vaste e imponenti fra quelle esercitate dagli E.O.A. fu certamente la creazione e il potenziamento di colonie marine, montane, fluviali, elioterapiche, ecc., cui sono stati dati cosl un grande impulso e una perfetta unità d’indirizzo, la quale ha permesso anche un più rapido perfezionamento tecnico e organizzativo. Nel 1933 furono istituite dagli E.O.A. 2022 colonie, nelle quali furono inviati 405.142 bambini; nel 1934 2492 colonie, con l’invio di 506.635 bambini.

Tra le numerose forme di assistenza ai lavoratori merita, per la sua importanza, uno speciale rilievo quella a favore delle mondariso e dei loro bambini, in passato lasciati nel più grande abbandono. Si pensi che all’epoca della monda del riso, maggio-giugno, circa 180.000 mondine lasciano le loro case, i loro bambini e i loro uomini per recarsi in risaia. Posti di ristoro e di ricovero sono pure stati istituiti dalle federazioni dei fasci di combattimento di Agrigento, Bari, Brindisi, Catania, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Messina, Ragusa, Roma, Siracusa e Teramo, per venire in soccorso alla mano d’opera addetta alla vendemmia, in gran parte formata di donne e di ragazzi.

Analogamente è stato fatto, in particolare, presso le aziende agricole delle provincie di Taranto, Matera, Cosenza e Reggio di Calabria, a favore della mano d’opera addetta alla raccoltà delle olive. Già dal 1928, in accordo con la segreteria dei fasci all’estero, è demandata ai fasci femminili l’assistenza alle madri italiane residenti all’estero, che rimpatriano temporaneamente per dare alla luce in Italia le loro creature. Così, ad esempio, dal 10 settembre 1928 al 29 agosto 1934 sono state assistite 11.512 gestanti rimpatriate dalla Francia con una spesa globale di lire 1.902.100.

A dimostrare l’estensione e il continuo incremento dell’attività degli E.O.A. possono valere alcuni dati statistici, relativi agli anni 1931-32 e 1934-35. Nell’anno X il numero delle persone assistite nei capoluoghi di provincia fu di 1.505.750, e nei varî comuni di provincia fu di 3.429.529; nell’anno XIII, nel solo periodo novembre-aprile sono state assistite quasi giornalmente 3.014.452 persone; nei sei mesi dal maggio all’ottobre sono state assistite 362.465 persone.

Così, a parte l’assistenza sopra ricordata, in viveri, indumenti, alloggi ecc., la somma di denaro liquido erogata globalmente nell’anno X fu di L. 5.480.197, nell’anno XII di L. 7.160.899 e nell’anno XIII di L. 11.275.133. Ma come si è detto, quella in denaro non rappresenta che una minima parte dell’immensa spesa sostenuta da tutti gli E.O.A.

L’E.O.A. ha cessato di funzionare in seguito alla creazione degli enti comunali di assistenza (v. sotto).

Gli enti comunali di assistenza. – L’ordinamento amministrativo della beneficenza è stato del tutto mutato dalla legge 3 giugno 1937, n. 847, che ha istituito in ogni comune l’ente comunale di assistenza per sostenere gl’individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità. A detto ente sono stati attribuiti i compiti assegnati dalle leggi vigenti alla congregazione di carità, alla quale l’ente si è sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare. Cosicché, la norma di cui all’art. 832 cod. civ., per la quale le dìsposizioni a favore dei poveri e altre simili espresse genericamente s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo della sua morte e sono devolute all’istituto locale di carità, è, per la nuova legge, riferibile all’ente comunale di assistenza succeduto alla congregazione di carità, che doveva esistere, per la legge del 1890, in ogni comune. Stabilisce infatti, l’art. 6 della predetta legge che con la sua entrata in vigore sono di diritto trasferiti ad ogni ente comunale di assistenza il patrimonio della congregazione di carità del rispettivo comune, le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo e l’amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a essa affidate. Inoltre la stessa legge, mentre prevede la fusione con l’ente comunale delle altre opere esistenti nel comune aventi lo stesso fine, stabilisce il decentramento di altre particolari istituzioni. Si può, invero, far luogo al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni di assistenza e beneficenza già amministrate dalla congregazione di carità aventi fini diversi dall’assistenza generica, immediata o temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofî, perseguendo così gli scopi fissati dai fondatori. Infine la legge ha autorizzato il governo del re ad emanare il testo unico delle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza, a procedere al relativo ordinamento; ma già analoga autorizzazione era stata data dalla legge 13 giugno 1935, n. 1344, per modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni sulla beneficenza, emanate o da emanare fino alla pubblicazione del testo unico.

Un’altra modificazione si è avuta per la rivalsa delle spese di spedalità o dei manicomî con la legge 3 dicembre 1931, n. 1580. Anche il decreto legislativo del 1923 si era occupato di questa materia; ma la legge del 1931, ha adottato un nuovo criterio. Per ottenere dai ricoverati non indigenti, e, in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentarî la rivalsa di dette spese, le amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomî pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, sono stati autorizzati a comunicare nei modi di legge, ai singoli obbligati, l’ammontare della somma da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento. Il credito è privilegiato qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di ospedalità, e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell’art. 1956 cod. civ. L’azione di rivalsa può essere sperimentata anche verso i congiunti dei ricoverati stessi, nell’ordine stabilito dall’art. 142 del cod. civ., i quali siano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, e si trovino in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l’onere della degenza. È rimasta immutata la norma che fa salva l’azione di rivalsa da parte dei comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere il rimborso verso i ricoverati che dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in condizioni di povertà. Treccani – DAL VOCABOLARIO LEMMI CORRELATI (fonte)

[3] Sul Vescovo Federico Emanuel:

‘O Seminario: la storia del Seminario ebbe origine a Lettere dalla Diocesi omonima soppressa nel 1819. Il Vescovo della Torre, divenuto Ordinario della Diocesi Stabiese si preoccupò di trasferirla a Castellammare, si fece concedere l’edificio di Piazza Municipio già di proprietà dei Frati minori ( Concessione del 1823). I seminaristi vi si sistemarono dopo che furono eseguiti diversi lavori. Nel 1860 il Comune avanzò eccezioni per rientrarne in possesso … si arriva al 1867, l’autorità ecclesiastica lo cedette in cambio del Convento di san Francesco a Quisisana, dove il Seminario ebbe la sua seconda sede… negli anni ’30 Mons. Federico Emmanuel acquistò il villino di proprietà delle Suore compassioniste a Scanzano e dopo averlo fatto ristrutturare il 3 novembre 1937 lo intitolò a san Giovanni Bosco…(fonte)

Nella certezza possa essere accolta con interesse, a seguire rimetto una brevissima ricerca relativa al Seminario Diocesano ubicato alla via Panoramica. Le notizie in mio possesso, che riverso in questa pagina di LR, sono tratte dall’antologia storica “Stabiae e Castellammare di Stabia“, curata dal Sovrintendente Michele Palumbo.

Seminario Diocesano

Negli anni ’20 del 1900 a seguito di controverse vicissitudini di carattere amministrativo, la città di Castellammare di Stabia rimaneva “orfana” del Seminario, fino a quel tempo ubicato nella centralissima piazza Municipio.

Per ovviare a tale, grave, mancanza, sin da subito Mons. Lavritano, Amministratore Apostolico della Diocesi, acquistò un suolo nelle campagne in località Annunziatella per costruirvi un nuovo Complesso. Essendo il sito troppo lontano dal centro cittadino, a tale progetto, però, si opposero Capitolo e Clero… di conseguenza il suolo fu alienato, e ne fu scelto un altro alla via Panoramica nel terziere collinare di Scanzano.

Nello specifico venne individuato un suolo dotato di ampio villino di proprietà delle Suore Compassioniste, che però, a giudizio del nuovo Vescovo, Mons. Pasquale Ragosta e del Clero, non fu ritenuto sufficientemente adatto perché anch’esso distante dalla Cattedrale.

Intanto i pochi seminaristi locali furono costretti a trasferirsi nei Seminari o di Sorrento o di Napoli. L’imbarazzante situazione di stallo, che perdurava ormai da tempo, venne a sbloccarsi diversi anni dopo, quando il salesiano Mons. Federico Emanuel, succeduto a Mons. Ragosta, ed entrato in Diocesi il 31 gennaio 1937, non potendo trovar di meglio, pragmatico e senza alcun indugio, acquistò il villino delle Suore Compassioniste e vi fece iniziare subito i lavori di ampliamento e di riattazione.

L’ammodernamento dello stabile, ebbe ad attenzionare, in tutta urgenza, le seguenti modifiche: costruzione della torre per i servizi igienici, impianto di acqua e luce elettrica, trasformazione del vigneto in palestra, approntamento di un salone all’ingresso.

I lavori iniziarono e proseguirono spediti, cosicché, sul finire dello stesso anno, il 3 novembre del 1937, Mons. Emanuel poteva radunare intorno a sè i seminaristi accolti nella nuova Casa e dar loro, sull’esempio del suo Padre spirituale S. Giovanni Bosco (a cui il Seminario s’intitola) “per la prima volta la buona notte, con parole paterne e incoraggianti”.

Anni dopo, all’ingresso del Seminario, fu murata una lapide di marmo, sulla quale si legge:

SU QUESTO AMENO COLLE

DESIGNATO DALLA S.C. SEMINARI

S. ECC. MONS. FEDERICO EMANUEL S.S.

IL 3 NOVEMBRE 1937 INIZIAVA

QUESTO NUOVO SEMINARIO DIOCESANO

LO DEDICAVA A S. GIOVANNI BOSCO

IL 20 OTTOBRE 1946

BENEDICENTE PAPA PIO XII

NE INAUGURAVA FELICE CORONAMENTO

BENEAUGURANDO SANTO AVVENIRE.

Nel dopoguerra il Seminario fu interessato da ulteriori lavori di ampliamento, le opere realizzate sono: la Cappella con relativa sagrestia, i saloni per il parlatorio, per il refettorio, per due dormitori; due sale per lo studio, una stanza per l’assistente; e poi locali per dispensa, deposito e altro.(fonte)

Una immagine del Vescovo(link)

[4] Antonio Stefano Benni fu Ministro delle comunicazioni nel governo Mussolini dal 24 gennaio 1935 al 30 ottobre 1939.

Antonio Stefano Benni. Nacque a Cuneo il 18 apr. 1880, da Stefano e da Nicolina Miselli. Il padre, funzionario all’intendenza di Finanza, era morto poco prima della sua nascita. L’infanzia el’adolescenza del B. trascorsero fra disagi e ristrettezze dapprima a Cuneo, fino al 1883, e poi a Milano. Nel 1894, costretto dalle necessità familiari ad interrompere gli studi, entrò come apprendista nell’officina che apparteneva ad Ercole Marelli.

Quell’officina era allora una modestissima impresa, composta da cinque o sei operai e dal titolare, operaio egli stesso: vi si producevano piccole apparecchiature elettriche, per un importo di affari aggirantesi sulle 50.000 lire annue. La piccola officina era destinata a diventare nel volgere di pochi anni una grande fabbrica, e di pari passo con le fortune dell’azienda avrebbero proceduto le fortune personali del B., subito apprezzato dal Marelli per le notevoli capacità di cui seppe dar prova.

Mentre Ercole Marelli era a capo del settore tecnico-produttivo, il B. divenne presto direttore del settore amministrativo-commerciale. Allo scopo di assicurarsi un vasto mercato e di creare una efficiente rete di rappresentanze, a partire dal 1900, egli compì numerosi viaggi in Europa e nell’America latina. In pochi anni, grazie al dinamismo e all’abilità del B., le vendite della Marelli crebbero considerevolmente sul mercato interno e su quelli esteri, in fortunata concorrenza con la produzione straniera.

Il conflitto mondiale determinò un ultenore incremento nelle attività della Marelli la quale, nel 1915, avviò la produzione di magneti. Nel 1920 il B., insieme con il Marelli e con Giovanni Agnelli, creò la FIMM (Fabbrica Italiana Magneti Marelli), il cui capitale fu versato in parti uguali dalla FIAT e dalla Marelli. Il B., che possedeva larghe partecipazioni sia nella Marelli sia nelle numerose filiazioni interne ed estere della stessa, divenne l’unico capo di quell’ormai potente gruppo industriale alla morte dei Marelli, avvenuta nel 1922. Nell’agosto 1923 egli fu nominato presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale.

Le responsabilità assunte nelle aziende Marelli non impedirono al B. di impegnarsi in una sempre più intensa attività sindacale e politica. Già nel 1917 entrò a far parte del Comitato milanese di azione interna, costituito da personalità politiche interventiste, fra le quali era Benito Mussolini. Nell’agosto 1920 fu membro della delegazione industriale che incontrò le delegazioni sindacali operaie alla vigilia dell’occupazíone delle fabbriche. In quegli stessi anni il B. fu tra i primi dirigenti del consorzio istituito dagli industriali meccanici lombardi, nonché della Federazione italiana meccanica e siderurgica, e delle associazioni economiche relative (“Anima”, “Assometal”, “Anfia”).

La carriera politica del B. ebbe praticamente inizio nel periodo in cui il fascismo incominciò ad occupare un posto di rilievo nella vita pubblica italiana. Il 15 maggio 1921, a Milano, egli fu eletto deputato nella lista che i costituzionali di quella città formarono insieme con Mussolini e con altre personalità fasciste. Alla Camera il B. si iscrisse al gruppo liberale democratico, presieduto dall’on. Salandra; fu membro di varie commissioni parlamentari e relatore di alcuni disegni di legge, specialmente in materia doganale.

Insieme con altri uomini politici ed industriali lombardi, il B. ebbe una parte notevole nelle vicende che precedettero ed accompagnarono la marcia su Roma.

Fino all’ultimo momento anche egli fu favorevole a una soluzione di compromesso e si adoperò affinché l’incarico fosse affidato all’on. Giolitti. Il suo disegno, simile a quello di molti altri conservatori, era infatti quello di incanalare e frenare i fascisti offrendo loro due o tre portafogli in una combinazione ministeriale guidata da Giolitti o da altra personalità della classe politica liberale. Ma il 28 ottobre 1922 Mussolini rifiutò tale soluzione: offrì garanzie al B. e ad altri industriali e politici da lui incontrati in quei giorni, convincendoli ad agire presso gli ambienti romani affinché l’incarico ministeriale fosse a lui affidato.

All’indomani della marcia su Roma il B. assunse un atteggiamento che, secondo la terminologia del tempo, poté definirsi “mussolinista”: la stabilità del nuovo governo e soprattutto le direttive di politica economica favorevoli all’iniziativa privata da esso applicate fecero rapidamente cadere molte riserve degli industriali, e del B., nei confronti di Mussolini. Non altrettanto poté dirsi invece per le numerose riserve che gli industriali mantennero verso determinate correnti del fascismo e in particolare verso quei fascisti che richiedevano un corporativismo integrale.

Quale interprete degli stati d’animo prevalenti fra gli industriali, il B., due mesi dopo la marcia su Roma, fu eletto presidente della Confederazione generale dell’industria, organismo che egli stesso aveva contribuito a fondare nel 1919. Segretario generale della stessa organizzazione fu, in quegli anni, l’on. Gino Olivetti. Tanto il B. quanto l’Olivetti sarebbero stati insieme allontanati dalle rispettive cariche alla fine del 1933. Negli anni seguenti il B. protesse il suo antico collaboratore dalle persecuzioni razziali.

Le scelte politiche compiute dalla Confindustria risentirono in grandissima misura della forte personalità dell’Olivetti, tanto che, secondo il giudizio di alcuni, il B. avrebbe esercitato un ruolo secondario rispetto a quello del suo segretario generale. Secondo F. Guameri, invece, i due uomini costituirono “un binomio perfetto”, poiché le loro qualità riuscirono felicemente ad integrarsi. Sempre secondo il Guameri, “il difetto di cultura non nocque mai al Benni, e non solo perché Olivetti lo integrava anche in questo, ma perché non lo rendeva schiavo di formule aprioristiche e lasciava libero il suo naturale intuito di rapidamente orientarsi e decidere anche nelle situazioni più intricate e più gravi”(Battaglie economiche, I, pp. 68 s.). D’altra parte il B. protesse sempre l’Olivetti dagli attacchi di molti ambienti fascisti: e La mia vita di presidente – scrisse a questo proposito lo stesso B. – non fu delle più facili, data l’ostilità che il governo fascista aveva, già nei tempi precedenti la mia nomina, dimostrato verso l’allora segretario generale, on. Gino Olivetti, e le pressioni, per non dire di più, che mi venivano fatte per il suo allontanamento”.

Il decennio durante il quale il B. presiedette la Confindustria vide la progressiva fascistizzazione dello Stato; gli industriali, che secondo un giudizio di G. Agnelli erano “ministeriali per definizione”, aderirono pienamente al regime. In verità la questione corporativa avrebbe potuto costituire un intralcio a tale adesione poiché, secondo gli industriali, il sindacalismo integrale voluto dal Rossoni, capo delle corporazioni fasciste, minacciava di intaccare la posizione di responsabilità del capo dell’impresa e l’unità di comando all’interno di questa. Ma fin dal 1923 risultò evidente che Mussolini non avrebbe consentito al Rossoni di turbare gli ottimi rapporti instauratisi fra industriali e governo. Nel luglio 1923, pertanto, il B. e l’Olivetti furono invitati a partecipare ai lavori del Gran Consiglio fascista per esporre il punto di vista confindustriale sui problemi sindacali. Il 19 dicembre di quello stesso anno la Confindustria conseguì un notevole successo con il cosiddetto patto di Palazzo Chigi, stipulato con i sindacati fascisti. In cambio dell’appoggio dato al governo e dell’investitura concessa ai sindacati fascisti di contraenti preferiti in rappresentanza degli operai nelle controversie di lavoro, il B. ottenne da Mussolini che fosse impedita l’attuazione del sindacalismo integrale voluto dal Rossoni: le elezioni politiche erano imminenti e Mussolini intendeva assicurarsi l’appoggio degli imprenditori.

Alle elezioni della primavera 1924 il B. fu nuovamente eletto deputato nel “listone” governativo-fascista, al quale parteciparono numerose personalità “fiancheggiatrici” del fascismo; fra esse era anche l’on. Salandra, sulle posizioni del quale il B. sostanzialmente si schierò. Il 4 apr. 1924 egli pronunciò al Teatro Lirico di Milano un discorso elettorale, esponendo il suo giudizio positivo sull’operato del governo Mussolini.

Pochi mesi dopo, nel corso della grave crisi seguita al delitto Matteotti, gli ambienti industriali manifestarono nonpoche perplessità verso il fascismo nel suo complesso. Il B. se ne rese interprete presentando a Mussolini, nell’agosto, un memoriale firmato da lui e da altri industriali: in termini che vennero allora giudicati energici, il B. richiese a Mussolini la “normalizzazione” della vita politica e l’assoluta libertà di organizzazione sindacale. Perplessità e preoccupazioni non lo indussero comunque a ritirare in Parlamento la sua adesione al governo Mussolini.

Il 1° giugno 1925 il B. entrò a far parte del nuovo partito liberale nazionale, fondato dall’ex ministro Sarrocchi e da altri conservatori filofascisti. Il partito ebbe vita effimera; secondo un’affermazione del B. lo scioglimento di quel partito, avvenuto pochi mesi dopo, fu deciso con l’opposizione di pochi, fra i quali lui stesso. Nel corso del 1925 Mussolini riuscì a sconfiggere definitivamente le opposizioni, ed il 2 ottobre di quell’anno il presidente della Confindustria strinse un nuovo patto con le corporazioni fasciste. Si chiamò “patto di Palazzo Vidoni”, e sanzionò la fine del sindacalismo non fascista, poiché le parti contraenti si attribuirono reciprocamente il monopolio della rappresentanza sindacale. Alla fine dell’arino la Confindustria assunse ufficialmente l’appellativo di e fascista” ed i suoi dirigenti, compreso il B., divennero membri del partito al potere. Nella sua qualità di presidente della Confindustria il B. entrò anche a far parte del Gran Consiglio del Fascismo.

Le affermazioni di fede fascista e di totale fiducia nel governo Mussolini da parte del B. si susseguirono da allora in poi numerose. Quei dissensi, talora di notevole gravità, che lo opposero a determinate correnti del fascismo o allo stesso Mussolini, non ricevettero pubblicità, né il B. parlò più di “normalizzazione” o di libertà sindacali, come era accaduto ancora nel 1924, poiché le altemative intorno alle quali egli operò restarono tutte conchiuse nell’ambito del regime. Risulta che il B. non approvò la cosiddetta politica della “quota 90” voluta da Mussolini nel 1926. Ma le sue più impegnative polemiche dovette condurle intorno alla questione corporativa, rimasta aperta e dibattuta anche dopo il patto di Palazzo Chigi. Proprio la grande crisi economica mondiale, che in Italia era stata in certo qual modo anticipata dai negativi effetti della “quota 90”, conferì nuovo vigore a quelle correnti che vedevano nello Stato corporativo la piena attuazione dell’idea fascista. Per contrastare il passo ai corporativisti il B. si creò naturalmente numerosi avversari: i suoi oppositori gli rimproverarono anche di occupare rilevanti cariche pubbliche pur rimanendo a capo di una grande industria. Le sue vicende negli anni 1932-33 devono pertanto essere messe in relazione con quelle di L. Arpinati, il sottosegretario agli Interni, che condusse una campagna moralizzatrice allo scopo, fra l’altro, di stabilire una incompatibilità legale fra cariche politiche e cariche economiche.

Nel dicembre del 1933 le autorità fasciste imposero l’allontanamento del B. dalla presidenza confindustriale e il B. stesso, nelle sue memorie, spiegò il fatto riferendosi all’opposizione da lui sempre manifestata verso lo Stato corporativo, e in particolare ad alcune agitate discussioni svoltesi in seno al Gran Consiglio. Tuttavia il suo allontanamento dalla presidenza confederale e dal Gran Consiglio non significò anche la sconfitta delle sue tesi poiché, tutto al contrario, furono proprio i sostenitori del corporativismo integrale che di lì a poco dovettero definitivamente rinunziare ai loro disegni.

Il 22 genn. 1935 il B. fu nominato da Mussolini ministro delle Comunicazioni. All’atto della nomina egli si dimise dalla presidenza del Banco di Roma, carica da lui assunta fin dal 1928, nonché dalla presidenza della Marelli. Restò al ministero per quasi cinque anni, e legò soprattutto il suo nome alla vasta opera di elettrificazione della rete ferroviaria italiana. Da sottolineare anche i provvedimenti che egli prese al fine di riorganizzare la marina mercantile – con la formazione di quattro grandi compagnie armatoriali di proprietà statale – e di migliorare i servizi postali e telefonici.

Il B. lasciò il ministero nel novembre 1939, riassumendo gli incarichi di presidente ed amministratore delegato della Marelli. Fu anche presidente dell’ANIC (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili), della Italcable, della Larderello, membro del consiglio di amministrazione della Società Italiana Strade Ferrate Meridionali, della Edison, della Adriatica di Sicurtà, della Stipel, della Eternit e di numerose altre società. Il 5 genn. 1942 l’università di Bologna gli conferì la laurea honoris causa in ingegneria industriale elettrotecnica.

Negli ultimi anni della sua vita il B. ridusse considerevolmente l’attività politica. Dopo l’8 settembre si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana ed anzi, nella notte del 20 ag. 1944, mentre si trovava a Stresa, fu arrestato insieme con la moglie da agenti fascisti agli ordini del prefetto di Novara, Vezzalini – Condotto nel locale municipio, fu brutalmente malmenato, quindi rinchiuso nelle carceri del castello di Novara. Nelle sue memorie il B. dichiarò di non aver mai conosciuto esattamente il motivo del suo arresto; ritenne tuttavia che sivolesse costringerlo a dare la sua adesione alla Repubblica fascista. Fu liberato dopo circa un mese.

Per sottrarsi tanto alle persecuzioni degli agenti fascisti quanto alle minacce dei partigiani antifascisti, il B. emigrò in Svizzera prima della fine del conflitto. Morì a Losanna il 27 dic. 1945.(fonte)