1

L’epilogo

Il 3 novembre 1918 è l’ultima data della storia

del Risorgimento italiano. Cominciato col cadere del

sec. XVIII, nel fermento liberale e nazionale suscita-

to dalla grande Rivoluzione, il nostro Risorgimen-

to, dopo sessant’anni di agitazioni, di prove e

di martiri, conquistato col sangue e con la fede

il diritto a valere nella storia di Europa, iniziò

nel ’59 la sua grande opera, fondando il Regno

Conciliatore di tutte le aspirazioni nazionali, inno-

vatrici o conservatrici, repubblicane o monarchiche.

E quest’opera,

attraverso difficoltà interne ed esterne, che non

repressero mai l’anima italiana, anelante

al suo fatale riscatto, perseguì, attra-

verso il movimento generale della politica

europea, per tutto il sessantennio seguente,

oggi finito.

[ Quando nel 1870, conquista Roma

all’Italia questa ebbe sciolto il suo massi-

mo voto, potè parere che la sua forma-

zione fosse stata ormai condotta a termine.

E la necessità del posto che all’Italia, dopo

le prime inevitabili incertezze, convenne

2

occupare nel sistema delle maggiori poten-

ze di Europa, fra cui doveva vivere, e

prender vigore, e risolvere il formidabile

problema del suo assetto amministrativo

e quello, anche più grave e minaccioso, della

sua finanza, e mettere, intanto, radici

nella coscienza del suo popolo e di tutti i

popoli come formazione stabile e defini-

tiva, impose, infatti, una lunga vigilia

dolorosa, durante la quale parve talora

spenta la fiamma della passione, che aveva

suscitato l’incendio del nostro Risorgimento.

Ma la fiamma covava; e né obblighi di

alleanze, né calcoli di prudenza valsero mai

ad impedire ch’essa guizzasse vivacemen-

te ogni volta che si tentasse di soffocarla

per sempre. [ Trento e Trieste, per le genera-

zioni italiane di dopo il ’70, furono la

più ardente passione politica; una passio-

ne, che conservava intatto, fra i più recenti

interessi della vita pubblica, più sociali

che politici e più economici che ideali, il

carattere primitivo del nostro Risorgimen-

to, essenzialmente ideale e morale. Trento

e Trieste erano nell’anima degl’italiani

quella stessa Italia, che era stata cercata

sui campi di Magenta, di San Martino e

Solferino, a Marsala e a Mentana;

l’Italia degli italiani: non lo strumento

3

di una maggiore potenza politica ed economi-

ca, ma la Patria, lungamente vagheggiata,

sentita ed amata nei secoli, e ormai viva

nei cuori, e già capace e impaziente di sorgere

nel congresso degli uomini liberi come persona,

consapevole del proprio diritto e della propria

grandezza morale, del suo memorando

papato e dell’immancabile suo avvenire;

l’Italia, che tentava di essere semplicemente

splendida genialità di fantasia e d’intelligen-

za, e diventava energia e possanza di

volere.

Questa Italia, che si riscuote e ritrova se

stessa al tempo napoleonico, e sente tutto il valore

della sua idea; e comincia a raccogliersi, subito

dopo il trattato di Vienna, nelle Vendite carbone-

sche e poscia nei segreti cenacoli della Giovine

Italia per fare della propizia idea una forza

realmente operante e vittoriosa; questa Italia

nuova, che dall’Alpi a’ suoi mari incontra

da per tutto lo stesso volto nemico, che si chiama

Austria, e contro l’Austria scende in campo

con l’audacia ineluttabile di tutte le idee,

da Silvio Pellico a Cesare Battisti, ha stretti e

fusi gli animi più diversi in una fede inestin-

guibile verso una Patria attesa dalla

volontà de’ suoi figli.

E la Patria è sorta dalla volontà dei

suoi figli. Per quale, arrestata a Villafranca

e a Nikolsburg, non è infranta né posa;

ma perdura nel suo sforzo finché l’ultima

Grande guerra europea spezza i vincoli

4

che così a lungo la costrinsero all’inazio-

ne e le apre di nuovo il campo alla lotta

e alla prova suprema. Ed essa sfida perico-

li mortali e combatte sicura della vittoria

finale; e non cede a sacrifizi né a sventu-

re, e sdegna ogni debolezza o lusinga, e

persiste indomita in campo finché il secolare

nemico non è prostrato dalla forza delle

sue armi.

Questa Patria, dopo la Gran battaglia di

Vittorio Veneto, non è più il fortunato evento,

prodotto, come qualche volta poté pensarsi, dal

vario intreccio delle forze politiche internaziona-

li, o magari dal genio, dall’amore e dal

valore di pochi suoi figli, ma la creazione

più schiettamente e più pienamente italiana,

che ci sia nella storia. Giacché il nostro Risorgi-

mento, cominciato come idea degli spiriti più

alti e più degnamente rappresentativi del popolo ita-

liano, finisce a Trento e a Trieste come opera

comune del popolo stesso, che quegli spiriti sveglia-

rono e avviarono a una nuova vita; ond’esso

acquistò così compatta e potente compagine nazio-

nale, dal poter distruggere l’Impero, che, alla

sua resurrezione, aveva opposto gli ostacoli maggiori;

e da poterlo distruggere in una battaglia sapien-

temente concepita, ma combattuta, con entusiasmo

e vigore universalmente ammirati, da tutti gli ita-

liani, e dopo più d’un triennio di guerra,

che aveva bensì logorato il nemico, ma

aveva pure imposto al popolo italiano le più

ardue prove di resistenza e di tenacia. Sicché

a ragione

5

può dirsi che l’ultima battaglia del nostro

Risorgimento, onde non solo si compie,

ma si assicura nei secoli, salda e pronta

a più vasti compiti mondiali quest’Italia

risorta, sia veramente l’attesa, la desidera-

ta rivendicazione del diritto, che tutto il

popolo italiano aveva alla sua unità e indi-

pendenza. Poiché l’Italia, che al Piave

aveva cancellato l’onta di Caporetto, a Vittorio

Veneto ha vendicato le migliaia e migliaia

dei suoi martiri lasciati sul durissimo Carso

e, chiudendo gloriosamente il secolare suo

duello con l’Austria, ha sollevato nella luce

delle imprese immortali, perché dovute alle ener-

gie profonde del popolo tutto, la storia di

tutto il suo Risorgimento.

Epigono degno di così nobile impresa;

perché il compimento magnanimo del Risorgimen-

to italiano non è soltanto il maggior fatto

della Storia d’Italia, ma insieme uno de’ più

Grandi fatti della Storia del mondo. Giustamente

la nostra recente vittoria fu definita dagl’in-

glesi la più grande vittoria, che abbian ripor-

tata i vincitori di questa guerra. Di questa

guerra di cui mai fu combattuta l’uguale

per numero di combattenti, per potenza di

mezzi adoperati e di forze in conflitto, o per

importanza storica di effetti. E questa vittoria

è il crollo dell’ultimo trono, che rimanesse

nella vecchia Europa, rudere d’un mondo

storicamente finito, a rappresentare ancora

vigorosamente il legittimarne

contro la libertà dei popoli, che è il princi-

pio fondamentale di tutta la politica moder-

na; ed è altresì il più gran colpo vibra-

to – e ne vedremo presto gli effetti – contro il

militarismo tedesco, ossia la maggior mi-

naccia, che insidiasse tuttavia la libertà

dei popoli. La nostra vittoria, nel complesso

e tumultuoso conflitto mondiale prossimo

a risolversi, potremo dire a buon diritto, che

segni il principio di una nuova era

nella storia dell’Europa, anzi del

mondo.

Il 3 novembre non è soltanto l’ultima,

ma la più fulgida data del nostro Risorgimento.

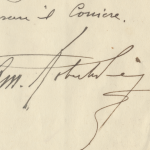

Giovanni Gentile[1]

Note

Note sul manoscritto.

Risvolto

Raccomando al compositore ed al correttore di osservare scrupolosamente la punteggiatura-

Missi (Mario Missiroli)[2]

8/9 (probabilmente i giorni di novembre nei quali viene composto il manoscritto)

Testo cancellato:

glorioso (titolo L’epilogo glorioso).

Alla prima pagina, dalla riga 11,: , e questa armonia di tutte le forze vive e di tutti gli impulsi storici del popolo adunatore e ravvivatore delle sue membra sparse in possente corpo rigoglioso di vita.

Alla riga 16, soffocarono sostituito con repressero

Pagina 5, ultima riga l’antico con il

Nel complesso altre varie piccole modifiche di minore importanza.

Dimensioni: 28×20.7

Articolo manoscritto e firmato da Giovanni Gentile, celebre filosofo, pedagogista e politico italiano. Insieme a Benedetto Croce, fu uno dei principali esponenti del neoidealismo filosofico e dell’idealismo italiano, nonché una figura di spicco della cultura italiana nella prima metà del XX secolo. Cofondatore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, ricoprì il ruolo di ministro della Pubblica Istruzione e fu artefice, nel 1923, della celebre riforma scolastica nota come “Riforma Gentile”. La sua filosofia, denominata attualismo, esercitò un’influenza profonda sul pensiero filosofico e politico dell’epoca. Gentile fu inoltre una figura centrale del fascismo italiano, tanto da essere considerato, da alcuni, uno degli ideatori dell’ideologia fascista.

L’articolo inedito, intitolato L’Epilogo, presenta annotazioni a matita di Mario Missiroli, all’epoca direttore de Il Resto del Carlino, ed è databile probabilmente al periodo compreso tra il 4 e il 10 novembre 1918. Dalla frase: “La nostra vittoria, nel complesso e tumultuoso conflitto mondiale, prossima a risolversi…”, si deduce che la guerra non fosse ancora definitivamente conclusa. La Prima Guerra Mondiale si concluderà ufficialmente l’11 novembre 1918, con la firma dell’armistizio da parte della Germania, ultimo degli Imperi Centrali a deporre le armi.

L’articolo rappresenta una stesura originale, caratterizzata da cancellature e correzioni, destinata alla pubblicazione su Il Resto del Carlino. Il titolo iniziale, L’Epilogo glorioso, vede la parola “glorioso” cancellata a matita, probabilmente da Missiroli. In margine alla prima pagina, è riportata un’annotazione a matita del direttore del giornale, siglata “Missi”.

Nell’articolo, Giovanni Gentile interpreta la Prima Guerra Mondiale come il compimento del Risorgimento italiano, da lui ritenuto concluso solo con l’acquisizione di Trento e Trieste. Secondo l’autore, la data del 3 novembre 1918 rappresenta “l’ultima, ma la più fulgida data della storia del Risorgimento”.

[1] Giovanni Gentile. Nacque a Castelvetrano, provincia di Trapani, il 29 maggio 1875, ottavo di dieci fratelli, due dei quali erano già morti quando egli vide la luce. Suo padre, che si chiamava anche lui Giovanni, era farmacista; sua madre, Teresa Curti, maestra elementare.

Da quel poco, o non molto, di autobiografico che, sempre restio alla confidenza e all’effusione dell’animo, pur si deduce dagli scritti e, in particolare, dai carteggi con i suoi maestri pisani, Donato Jaja e Alessandro D’Ancona, risulta che il rapporto con i genitori fu intenso, nutrito di forti affetti; sebbene, per altro verso, travagliato, a causa soprattutto, oltre che della morte del fratello Gaetano, delle disavventure professionali del padre. Le quali derivarono dal forte e alquanto anarchico convincimento di non dover sottostare, nella gestione della farmacia di cui era proprietario e titolare, alle nuove regole introdotte dalla legge sanitaria emanata dal governo di F. Crispi; e dalla sua decisione di chiudere perciò la farmacia, che si trovava a Campobello, e ritirarsi con la famiglia nella vicina Castelvetrano, quindi di riaprirla, nel 1897, tornando da solo là dove quella si trovava e subendo un nuovo processo per il reiterato suo rifiuto di sottostare alle nuove regole.

È probabile che nell’animo sensibile, e più impressionabile forse di quanto il G. fosse disposto ad ammettere, del giovinetto che intanto attendeva agli studi scolastici, si formassero, nei confronti della terra siciliana, ossia di un luogo così fortemente segnato da dolori e umiliazioni, sentimenti contrastanti. Non che per le sofferenze che involontariamente aveva inflitto al padre, egli prendesse allora a odiare, o anche soltanto a disistimare, il siciliano Crispi, al quale sempre invece guardò come a un grande personaggio, l’unico degno di rappresentare sul serio, nella decadente Italia di fine secolo, lo spirito autentico del Risorgimento, nelle cui battaglie era stato protagonista.

Ma nei confronti della piccola, e pur amata, patria siciliana, i suoi sentimenti furono in effetti misti; e abbastanza presto si sublimarono, assumendo forma intellettuale, in quelli che, se lo si legge con attenzione, si colgono al fondo del libro che, quando era professore a Pisa e insegnava dalla cattedra che era stata del suo maestro Jaja, egli dedicò a Il tramonto della cultura siciliana (Bologna 1918). Libro singolare, in effetti; che, riboccante di passione e di affetti, concerne un “tramonto” atteso e auspicato di “cose” che, profondamente radicate nella storia e nelle tradizioni dell’isola, meritavano, a suo giudizio, di “tramontare” per sempre risolvendosi in assai più ampio e comprensivo orizzonte di pensieri e di cultura. Nella Sicilia “moderna”, con poche eccezioni, il G. non coglieva infatti se non materialismo, illuminismo astratto, anticlericalismo estrinseco, e niente romanticismo, niente idealismo, nessun serio sentimento della vita vissuta nel segno di più alte idealità. E con questi “caratteri” spiegava le difficoltà che l’isola aveva opposto al Risorgimento nazionale e, quindi, alla vera cultura idealistica. Quando perciò, divenuto nel 1906 professore di storia della filosofia nell’Università di Palermo, il G. dette inizio all’insegnamento che doveva condurlo alla prima sistemazione del suo pensiero nell’idealismo attuale, c’era nel suo impegno filosofico qualcosa di missionario, quasi che nel fondo di sé sentisse di operare in partibus infidelium e il suo compito consistesse nel riscattare nel suo idealismo gli assai diversi principî ai quali la Sicilia era rimasta ferma.

Nell’isola il G. non rimase se non il tempo necessario al conseguimento dei primi traguardi scolastici; e quando, finalmente, ottenuta, nel 1893, un anno prima della naturale scadenza, la licenza liceale presso il liceo Ximenes di Trapani, fu ammesso, avendo vinto il relativo concorso, a frequentare la Scuola normale superiore di Pisa, era uno studente critico bensì di molti aspetti della cultura siciliana quello che approdava alla sponda toscana, ma recante tuttavia in sé non pochi segni di quella. Il positivismo che, colorandosi sotto l’influsso di R. Schiattarella di materialismo e anticlericalismo, largamente dominava la cultura siciliana non era passato sul suo animo e sulla sua mente senza lasciare qualche traccia; e se non vi era passato intero, in parte almeno vi era passato: il che spiega l’intransigenza con la quale, compiuta la sua più autentica formazione alla scuola pisana dello Jaja, egli si impegnò a cancellarne, nel suo pensiero, ogni possibile traccia.

Nel componimento scolastico consacrato a U. Foscolo con il quale ottenne la licenza liceale colpiscono in effetti le due tonalità che lo caratterizzano: quella civile, che sarebbe poi rimasta, attraverso la trasfigurazione risorgimentale, al centro dei suoi sentimenti e interessi, e l’altra, antiromantica, appresa alla scuola del suo professore di italiano, V. Pappalardo, e ribadita attraverso lo studio della Storia della letteratura italiana di P. Emiliani Giudici. E si può e si deve, del resto, andare anche oltre. Fu forse allora, infatti, negli anni in cui fu studente in Sicilia, che il G. venne positivamente in contatto con la questione del “fatto”; che certo, nel corso del suo pensiero, subì, rispetto al punto di partenza, trasformazioni così profonde da rendere questo quasi irriconoscibile nel risultato conseguito. Quasi, tuttavia, e non del tutto: perché, assunto nella prospettiva dell’atto, il “fatto” è bensì l’astratto che quello, l’atto, perennemente supera conseguendo e conquistando la sua concretezza, ma, oltre a esser anche la sua “determinatezza”, si rivela altresì, nel processo costitutivo dell’atto, indispensabile e necessario: con la conseguenza che, nell’idealismo attuale, la sua è bensì una morte, caratterizzata tuttavia nel senso, piuttosto, della “trasfigurazione”.

Non s’insisterà mai abbastanza sull’importanza che, proprio per queste ragioni, la Scuola normale ebbe, con i professori che vi insegnavano, lo Jaja e il D’Ancona, in primo luogo, ma anche A. Crivellucci, nella formazione del giovane allievo siciliano. E ai professori debbono aggiungersi i compagni che egli allora v’incontrò, G. Volpe e F. Pintor, U. Congedo, A. Salza, G. Lombardo Radice.

Anche qui, per altro, avrebbe torto chi semplicemente ritenesse che al fuoco dell’idealismo professato dallo Jaja il G. bruciasse ogni scoria positivista e rapidamente acquistasse la fisionomia che in seguito sarebbe stata la sua. È vero invece che la dicotomia determinatasi in lui quando, in Sicilia, per un verso si accendeva di entusiasmo per il Foscolo e i valori civili da lui rappresentati e per un altro si piegava al culto reverente dei fatti, in qualche modo si ripropose anche a Pisa. Ed egli dovette subirla anche qui perché alla filosofia senza storia né arte che gli veniva insegnata da Jaja corrispondevano la storia e la letteratura senza filosofia che gli provenivano dall’esempio di D’Ancona e di Crivellucci. Il che, naturalmente, non deve sorprendere, perché a predominare, anche a Pisa, era allora il positivismo con il congiunto metodo storico; e con il suo idealismo di derivazione spaventiana Jaja costituiva, in quell’ambiente, piuttosto l’eccezione che non la regola.

La produzione scientifica in cui, senza abbandonare la rivista Helios, che si pubblicava in Sicilia, a Castelvetrano, e alla quale seguitò infatti a non far mancare la sua collaborazione, allora si impegnò appare nettamente scissa fra l’erudizione pura, da una parte, e la filosofia, altrettanto pura, da un’altra (anche se, nel ricercare e commentare i testi di quest’ultima, il giovane G. mostrava chiari i segni del metodo che aveva appreso dal D’Ancona e dal Crivellucci, e che dette del resto chiara prova di sé nella dissertazione accademica Delle commedie di Antonfrancesco Grazzini, detto il Lasca, pubblicata negli Annali della Scuola normale superiore di Pisa, XII [1897]). Le cose più notevoli uscite tuttavia dalla sua penna a conclusione del suo periodo pisano sono, com’è noto, la tesi su Rosmini e Gioberti (1898), discussa con Jaja e quindi, discussa anch’essa con quest’ultimo, la più breve indagine su La filosofia di Marx (1899).

Di questi due libri, il primo costituisce il documento, altrettanto precoce che maturo, di un’indagine condotta nel segno di Bertrando Spaventa e della sua idea relativa alla relazione intercorrente fra il pensiero italiano e quello europeo, fra A. Rosmini e V. Gioberti, da una parte, I. Kant e G.W.F. Hegel da un’altra. Il secondo è invece il documento della capacità dimostrata dal giovane studioso di cogliere il carattere, che a lui sembrava nel fondo idealistico, della filosofia di K. Marx, e altresì di entrare con autorevolezza in uno dei dibattiti – quello concernente la “crisi” del marxismo – fra i più vivi che allora si accendessero nella cultura dell’Europa contemporanea.

Lo studio dedicato a Rosmini e Gioberti, e alla loro polemica fu steso per il conseguimento della laurea in filosofia, che il G. ottenne nel luglio del 1897 con il massimo dei voti e il diritto alla stampa. Quello dedicato a Marx fu composto per la tesi di abilitazione all’insegnamento che egli conseguì l’anno successivo e gli dette la possibilità di un ulteriore periodo di perfezionamento da trascorrere presso l’Istituto di studi superiori di Firenze, dove fu per un anno e dove ebbe modo di entrare in contatto con gli illustri professori che allora vi insegnavano e che, fra gli altri, si chiamavano P. Villari, G. Vitelli, P. Rajna. Fra questi era anche il professore di filosofia, il neokantiano F. Tocco, con il quale i rapporti non furono né semplici né facili, ma con il quale comunque conseguì un nuovo titolo, discutendo una tesi sulla filosofia italiana del periodo che da A. Genovesi va fino a P. Galluppi, e che poi divenne un volume, pubblicato, nelle edizioni de La Critica, da Benedetto Croce (Dal Genovesi al Galluppi: ricerche storiche, Napoli 1903).

Fu, anche quello trascorso a Firenze, un periodo importante; e se il rapporto con il Tocco fu, malgrado asprezze e incomprensioni, proficuo perché lo mise comunque in contatto con un Kant diverso da quello di Bertrando Spaventa mediatogli dall’insegnamento di Jaja; se quello con Villari fu alquanto burrascoso, dei grandi filologi, classico il primo, romanzo il secondo, Vitelli e Rajna dovette conservare per sempre un grato ricordo, se è vero che ancora negli ultimi anni progettò di ristampare, del secondo, il libro su Le fonti dell’Orlando furioso, ossia uno dei monumenti più insigni della vecchia scuola del metodo storico.

Con l’anno trascorso a Firenze, nell’estate 1898 i suoi Lehrjahre avevano termine; e gli anni che seguirono furono non facili; anzi decisamente difficili, perché l’esigenza per lui imperiosa di trovare un lavoro, e perciò un posto nell’insegnamento medio, era pari a quella che egli avvertiva non meno viva e urgente di non interrompere gli studi filosofici, nei quali aveva già realizzato un’impresa notevole, con quei tre lavori, così ricchi di dottrina e di idee. Ma l’esigenza di proseguire senza nocive interruzioni la intrapresa carriera dello studioso implicava l’altra che l’eventuale sede non fosse dispersa nella lontana provincia meridionale e lontana perciò dai centri vivi della cultura nazionale, dalle università e dalla biblioteche. E la preoccupazione principale del G. fu allora, in particolar modo, di non essere costretto a far ritorno nell’isola dalla quale era partito anni innanzi: sì che quando, nell’ottobre 1898, ebbe la sede di Campobasso, con l’incarico di filosofia al liceo Mario Pagano, non poté dirsene del tutto scontento, perché di lì poteva raggiungere di tanto in tanto Napoli, dove la frequentazione del filosofo hegeliano S. Maturi, professore al liceo Umberto e, sopra tutto, di Benedetto Croce, con il quale era entrato in contatto quando ancora era studente del terz’anno, largamente lo compensavano dalla solitudine alla quale era invece, per il resto del tempo, costretto.

Del resto, non fu quello di Campobasso un periodo che si protrasse nel tempo. E già nel novembre 1900 la fortuna girò in suo favore, perché il G. poté ottenere un posto presso il liceo Vittorio Emanuele di Napoli: il che gli dette la possibilità di rendere veramente intrinseci i legami intellettuali con Croce, ossia con il già illustre studioso che, in quello stesso anno, concluso il periodo degli studi soltanto eruditi, giunto al termine della discussione intrapresa con i testi di Marx e dei marxisti, era tornato alla filosofia e aveva dato all’estetica la sua prima sistemazione.

A ragione, e del resto non è un’osservazione peregrina, è stato detto che, se senza Croce non s’intende il G., altrettanto è vero per l’inverso. Ma ancor meglio potrebbe dirsi e ripetersi che, se si prescindesse dalla collaborazione, stretta, intensa e anche conflittuale, che subito si stabilì fra il libero studioso Benedetto Croce e il giovane ex normalista siciliano, poco o niente si capirebbe della cultura italiana che nel bene (secondo alcuni), nel male (secondo altri) per circa mezzo secolo fu dominata dalle loro personalità e dalle loro opere, spesso intrecciate le une alle altre nel segno prima della concordia discors e poi dell’aperta polemica. È difficile decidere chi fra i due, se il più vecchio o il più giovane, giovasse all’altro nella forma più decisiva. E forse, posta così, la questione è posta male, perché, se è vero che dal G. Croce ricevette impulsi a cogliere nel pensiero che si veniva formando in lui le difficoltà che ne nascevano e ad affrontarle nel segno dell’unità, se è vero, d’altra parte, che la collaborazione prestata dal giovane studioso alla formazione della “filosofia dello spirito” non avvenne senza che egli ne traesse grande giovamento per le tante idee con le quali veniva in contatto e la non comune dottrina storica e letteraria con il cui carattere venivano al mondo, anche è vero che in questi “bilanci” del dare e dell’avere c’è sempre qualcosa di angusto, di gretto, di meschino: e conviene perciò, dalle parole “generali”, passare di volta in volta ai “fatti” determinati.

Sta comunque di fatto che, mentre il carteggio fra i due si faceva tanto intenso e frequente che non c’era, si può dire, giorno senza che uno scambio intervenisse a proporre osservazioni, suggerimenti, informazioni e, magari, contrasti; mentre l’amicizia si approfondiva nella collaborazione, la diversa indole dei due ingegni ne riusciva non soffocata, ma in qualche modo persino potenziata. E, come si è detto, c’erano, meno infrequenti di quanto non si pensi, anche i contrasti, anche le polemiche, garbate, amichevoli, ma ferme.

Se, per esempio, nella questione concernente il materialismo storico (una filosofia, per il G., e non, come per Croce, un semplice “canone empirico”: una filosofia della storia, fondata per altro sullo scambio del trascendentale e dell’empirico), il dissenso rimase senza soluzione, la discussione, che in buona parte si svolse per lettera, su “forma” e “contenuto” nell’estetica condusse i due filosofi a un accordo sempre più stretto; e anche qui è, non solo alquanto meschino, ma sopra tutto difficile chiedersi, e quindi rispondere al quesito, se a condurre il gioco fosse piuttosto il G., o se invece fosse Croce che, via via che veniva impadronendosi dell’intero territorio dell’estetica, suggeriva il tema e controllava lo svolgimento.

Intanto, nel 1903, la realizzazione del progetto di una rivista letteraria, storica e filosofica, che si chiamò La Critica (il primo numero uscì il 20 gennaio), dette a Croce, e al G., lo strumento attraverso il quale la loro collaborazione potesse rendersi visibile e concreta in risultati specifici, attraendo altresì su di sé, fra consensi e dissensi, l’attenzione del mondo culturale italiano e non soltanto italiano, perché l’anno precedente era uscita la prima edizione dell’Estetica crociana e il successo travolgente del libro, andato al di là di ogni previsione, non poteva non ripercuotere sulla rivista appena agli inizi la sua positività.

La Critica divenne così, velocemente, un severo luogo di ricerche, di studi, e anche, spesso, di impietosi esami critici; e, con il diverso accento caratterizzante lo stile del direttore e del suo principale collaboratore, svolse un’opera della quale sarebbe vano voler disconoscere l’importanza. L’oggetto della “critica” era costituito dalla cultura positivistica, che era bensì in declino quando la rivista iniziò la sua battaglia, ma non tanto, tuttavia, che se quell’urto violento e sistematico non si fosse prodotto, avrebbe trovato così presto la via della sua risoluzione. Al contrario, si direbbe: perché, malgrado la non eccelsa qualità dei suoi pensatori, e certa loro tendenza a dividersi fra un alquanto volgare materialismo e vacue accensioni mistiche e “spiritualistiche”, il positivismo aveva, nella sua forma di “metodo storico”, non soltanto prodotto alcune opere egregie e importanti, ma era penetrato in profondità nella cultura e nel costume dei professori e della classe dirigente del paese. E “positivista” era in sostanza il pensiero democratico e altresì, malgrado il marxismo, quello socialista; positivisti altresì, con maggiore o minore intensità, erano stati, e per qualche tratto ancora erano, gli stessi Croce e G., che in quella tradizione, e non in un’altra, avevano compiuto i primi passi. Con la conseguenza che quella loro battaglia antipositivistica, esaltata, enfatizzata e mitizzata da alcuni, deprezzata e magari deplorata da altri, fu, con le sue luci e le sue ombre, anche una battaglia che giorno dopo giorno i due filosofi amici condussero contro quel loro “sé stesso” che di essere emendato nel senso della nuova filosofia avesse avuto necessità. E molte cose della vecchia “fede” certamente furono lasciate cadere, che qui non occorre elencare. Ma alcune no; e, per fare qualche esempio, certo si deve anche alla severa disciplina erudita appresa alla scuola dei maestri del metodo storico se, come nessun altro ai suoi tempi, Croce esplorò gli angoli più riposti della “regione” seicentesca, e, nel 1911, scrisse il saggio su La novella di Andreuccio da Perugia (Bari), e il G. non disdegnò le minute ricerche rinascimentali che sottese e affiancò ai grandi quadri d’insieme, e rievocò le ombre dei suoi maestri toscani per scrivere il bel libro dedicato a Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono (1922).

Il soggiorno a Napoli fu, nel rapporto con Croce, quale non poteva non essere: importante, fondamentale perché ebbe per conseguenza di renderlo sempre più stretto, sempre più profondo e, perciò, più stimolante. Il che, trattandosi del rapporto di due pensatori che in quello impegnavano la parte più delicata del loro essere, significa altresì che, per ciò stesso che toccava il profondo, scopriva le differenze mentre celebrava le affinità e persino le identità, e potenzialmente conteneva in sé il germe del suo rovesciamento nell’inimicizia. La polemica sul marxismo contribuì a far meglio conoscere a entrambi le rispettive, e diverse, fisionomie intellettuali; e i due ne uscirono, sebbene avessero ciascuno mantenuto il proprio punto di vista, rafforzati nell’amicizia. Ma nel 1907 la polemica epistolare, e rimasta perciò privata, sulla questione della filosofia e della storia della filosofia, aveva già, sotterraneamente, impresso qualche preoccupante vibrazione alla struttura portante dell’edificio; perché a Croce, sebbene avesse alla fine dato il suo consenso alla tesi del G., era anche sembrato di cogliervi qualche tratto di vecchio hegelismo, il cui Idealtypus era rappresentato allora a Napoli da S. Maturi; e questo il G. non l’aveva gradito.

L’amicizia per allora rimase salda, e anzi, via via, si approfondì, perché in realtà non solo la filosofia e la scienza riguardava, ma anche le cose dell’anima e dell’esistenza, che nella battaglia culturale non potevano, del resto, non essere coinvolte. E poiché nella Critica il G. sistematicamente svolgeva il compito che si era assunto di ricostruire le origini della filosofia contemporanea in Italia e intanto, al margine, scriveva note e recensioni per lo più molto polemiche nell’atto stesso in cui, su un altro fronte, conduceva la sua aspra battaglia, in nome della filosofia che non può non essere immanentismo assoluto, contro quello che perciò sembrava a lui l’equivoco del modernismo cattolico: delle eventuali dispute che intanto i due filosofi svolgessero in privato la rivista non risentì e non mostrò il segno.

La collaborazione che essi vi svolgevano e realizzavano fu perciò, per anni e anni, vista e avvertita come se i due fossero quasi una sola persona che, di volta in volta, faceva prevalere il rigore filosofico e l’eleganza letteraria, nutrita anch’essa di rigore. Si aggiunga che allora, fra il 1902 e il 1909, Croce fu impegnato, fuori della Critica, nella costruzione della Filosofia come scienza dello spirito; e che, per parte sua, mentre svolgeva il suo lavoro e si impegnava a seguire i progressi filosofici del suo amico, sul piano teoretico il G. mostrò in quei primi anni la tendenza a restare in disparte.

Avvertiva, e in una lettera del 1908 inviata al Maturi lo scrisse anche in modo esplicito, che se avesse dovuto esprimere intero il pensiero che intanto gli urgeva dentro con Croce sarebbe giunto allo scontro, e avrebbe dovuto combatterlo. Sapeva, o riteneva di sapere, che, svolto con rigore, il tratto spaventiano del suo pensiero avrebbe dato luogo a conseguenze diverse da quelle che Croce stava allora ricavando dalle sue premesse, e sistemando nei suoi libri; e della migliore qualità filosofica di quelle era altrettanto convinto come della necessità che per allora non convenisse mettere in crisi una collaborazione dalla quale frutti copiosi la cultura italiana poteva ancora attendersi. Del resto, la cautela del G. e la sua decisione di lavorare per, e non contro, l’alleanza con Croce non potevano esser tali da impedire che, talvolta anche in pubblico, sebbene non dichiarate, le differenze emergessero; e fu quel che puntualmente avvenne già nel 1903, quando il G. scrisse (e per allora non pubblicò) la prolusione al suo corso libero di filosofia teoretica nell’Università di Napoli.

Da Napoli, dove nell’insieme trascorse un sereno periodo (il 9 maggio 1901 aveva sposato Erminia Nudi, una giovane maestra conosciuta a Campobasso), quasi per intero consacrato all’insegnamento – nel 1902 aveva ottenuto la libera docenza che esercitava nel corso libero di filosofia teoretica presso l’Università e dal 1904 aveva assunto anche un incarico di filosofia e pedagogia presso l’Istituto superiore di magistero Suor Orsola Benincasa -, alla riflessione filosofica, allo studio, nel 1906 il G. passò a Palermo, perché nel frattempo – dopo che un primo concorso per la filosofia teoretica lo aveva visto soccombere per l’ostilità dimostratagli da Tocco, e anche a causa della debole difesa fattane da A. Labriola, gravemente ammalato e quasi impossibilitato a parlare – aveva vinto la cattedra di storia della filosofia per quella Università. Così, senza averlo sul serio desiderato, era di nuovo approdato alla sponda siciliana; e meno che mai lo aveva desiderato Croce, che non solo vedeva interrotta una consuetudine di vita, di collaborazione e di lavoro che doveva a ogni costo essere difesa, ma anche temeva che il nuovo ambiente potesse distrarre in vario modo l’amico e, sotto diversi punti di vista, allontanarlo da lui.

Il timore di Croce non aveva allora nessun altro fondamento che sé stesso e l’intuizione di cui si alimentava. Era infatti qualcosa come una congettura, una supposizione. Ma la congettura, la supposizione, e il timore, non si rivelarono tuttavia per intero infondati; perché, come forse era inevitabile, nel nuovo ambiente il G. non poteva non ottenere la posizione preminente e da protagonista che non solo il prestigio di cui godeva, ma anche e sopra tutto la forte personalità della quale era dotato, non potevano non assicurargli. La sua posizione divenne preminente nell’Università e, quindi, nella Biblioteca filosofica che, per le iniziative di G. Amato Pojero che ne aveva la cura principale, divenne un centro vivo di dibattiti, nel quale l’idealismo attuale definì per la prima volta sé stesso e vide la luce. Anticipato in modo più che parziale con il breve saggio che nel 1909 il G. dedicò a Le forme assolute dello spirito e, senza presentarlo in altra sede, incluse nel volume su Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia (1909) come sua ideale premessa (e conclusione), l’idealismo attuale trovò la sua prima espressione nella memoria, letta presso la Biblioteca filosofica nel dicembre del 1911, su L’atto del pensare come atto puro (Palermo 1912), quindi nell’altra su Il metodo dell’immanenza, e ancora nelle pagine consacrate a La riforma della dialettica hegeliana (1913) e a Bertrando Spaventa che l’aveva avviata, nonché nel Sommario di pedagogia come scienza filosofica, il cui primo volume (1913) contiene in effetti una sorta di teoria generale dello spirito sotto specie pedagogica.

Un volume, questo, che quando lo lesse in bozze Croce giudicò con qualche severità, perché gli parve che non solo il G. si fosse espresso con nettezza contro la possibilità che tra le forme dello spirito potesse darsi la “distinzione”, ma anche che, senza nominarlo e perciò con tanta maggiore asprezza, avesse polemizzato proprio con lui che nella distinzione aveva fatto e stava facendo consistere il criterio supremo dell’intelligenza della realtà. Da queste dichiarazioni di autonomia e di indipendenza, che, implicitamente (ma in modo per altro trasparente), contenevano qualcosa come una sfida, Croce non poteva non essere preoccupato; e tanto più in quanto il senso di indipendenza e di autonomia era confermato da quel che scrivevano gli allievi siciliani del G.: V. Fazio-Allmayer e A. Omodeo, A. Saitta e F. Albeggiani; e anche G. De Ruggiero, che siciliano e residente in Sicilia non era, ma attualista sì, anzi ultrattualista, come ci teneva a dichiararsi e come aveva del resto dimostrato con la memoria, pubblicata anch’essa nell’Annuario della Biblioteca filosofica, su La scienza come esperienza assoluta (1913).

La pubblicazione degli scritti attualisti del G. e le varie manifestazioni che allora innegabilmente si ebbero del formarsi di una “scuola” che in quella forma d’idealismo riconosceva l’unica rigorosa e, perciò, possibile, non potevano non provocare prima o poi la reazione di Croce. Il quale aveva bensì, fra il 1908 e il 1909, fatto il possibile perché il G. tornasse a Napoli come professore nell’Università, convinto che in tal modo la collaborazione sarebbe tornata alle vecchie forme senza le perturbazioni provocate dalla “scuola” e dagli spiriti non sempre positivi che, in effetti, vi si formano o tendono a formarvisi. Ma il suo tentativo non ebbe, com’è noto, successo, perché forti e insormontabili furono le resistenze che l’ambiente accademico napoletano dimostrò all’accettazione della sua proposta. E così accadde che, persa quella battaglia nella quale aveva speso molto del suo prestigio e delle sue energie, quando una grave sciagura privata gli dette il senso che tutto ormai, nella sua vita dovesse giungere all’estremo chiarimento, Croce decidesse di rendere pubblico il “dissidio” filosofico che lo divideva dall’idealismo attuale; e scrisse, per la Voce di G. Prezzolini, un articolo in forma di lettera (ottobre 1913), nel quale i termini del dissenso erano definiti con amichevole fermezza. La scelta della Voce significava, nelle intenzioni crociane, che la disputa non riguardava LaCritica, ossia il luogo della loro comune opera culturale; e si svolgeva, per così dire, al margine di questa. Ma la decisione di mettere in piazza il loro dissenso ferì in modo particolare il G.: anche se, decisa nella sostanza e orientata non a sanare, bensì a ulteriormente precisare, il dissenso, la replica che anche lui affidò alla Voce, si presentasse come la risposta amichevole a un’amichevole richiesta di chiarimenti teoretici. Il dissenso era comunque stato dichiarato; e non mancò di suscitare molta impressione: tanto più che, replicando a sua volta (dicembre 1913), con fermezza, Croce prese atto di un divario che concerneva non la periferia, ma il centro stesso delle loro filosofie.

Il periodo siciliano fu comunque fecondo di molto lavoro. E oltre ad aver gettato le basi dell’idealismo attuale, il G. svolse infatti e approfondì alcuni essenziali aspetti della scolastica e del Rinascimento; e scrisse di G. Bruno, di Bernardino Telesio, di G. Vico, mentre la collaborazione alla Critica continuava con il consueto ritmo e, dopo la tempesta teoretica del 1913, nei rapporti con Croce era tornata la calma. Deve anzi dirsi che, malgrado varie traversie di natura familiare e qualche apprensione per la sua salute, fu quello un periodo nella sostanza sereno, sebbene non possa escludersi che egli lo considerasse provvisorio e in cuor suo non desiderasse una sede diversa e migliore. Quando infatti, nel 1913, a Napoli e a Roma si liberarono due cattedre, la prima università fu subito scartata, perché vivo era ancora il ricordo della sconfitta patitavi quattro anni prima, ma la seconda no; e fu invece presa in seria considerazione. Il G. riteneva infatti che l’opposizione di G. Barzellotti, titolare della cattedra di storia della filosofia, potesse essere in qualche modo aggirata e vinta. Ma il calcolo risultò errato: a Roma per allora non fu chiamato; e dopo un tentativo, esperito senza troppa convinzione, di essere chiamato a Torino, città molto amata da Croce, che non avrebbe visto male un suo trasferimento colà, ma assai meno da lui, che la considerava lontana, fredda ed estranea ai suoi gusti e alle sue abitudini, scelse infine di andare a Pisa, dove sarebbe succeduto a D. Jaja e, con l’atmosfera della giovinezza, anche avrebbe ritrovato la Scuola normale, luogo e fonte inesausta di cari e intensi ricordi.

A Pisa tornò con un piglio e una convinzione ben diversi da quelli con i quali vi era approdato, giovane e sperduto studente siciliano, tanti anni prima. Vi approdò con il piglio del pensatore che, ormai sicuro di sé e delle sue forze, sente di dover svolgere una missione non solo filosofica, ma anche, lato sensu, civile e politica. La forte accentuazione teoretica che nei precedenti anni aveva conferito alle sue pagine, anche di storia della filosofia, non aveva mai spento in lui, se mai aveva rafforzata, la convinzione spaventiana che ricostruire la filosofia italiana nella sua storia significasse in realtà contribuire, con le armi della cultura, alla prosecuzione del Risorgimento, riaccenderne negli animi la consapevolezza, battersi contro la corruzione letteraria che in Italia si era per secoli fatalmente intrecciata con lo splendore delle arti. Egli faceva insomma vibrare e risuonare un corda che a Jaja era rimasta sostanzialmente estranea, ma non a D’Ancona, ebreo e fervente patriota risorgimentale, e nemmeno, nei suoi modi particolari, al Crivellucci. Del resto, la prolusione pisana è del 1914; e con gli avvenimenti che lo caratterizzarono e con quelli che ne sarebbero seguiti, quell’anno fatale avrebbe ben presto provveduto a trasformare dal di dentro atteggiamenti, abitudini, costumi, ad accelerare il ritmo delle passioni, talvolta in superficie, altre volte in profondità, a rendere esplicito e visibile quel che per l’innanzi fosse rimasto chiuso nel segreto delle coscienze.

A Pisa, per altro, il G. non stette a lungo, perché già nel 1918 egli passava all’Università di Roma per ricoprirvi la cattedra di storia della filosofia, dalla quale, sempre nella stessa Università, sarebbe passato, nel 1925, a quella di filosofia teoretica, lasciata libera da Bernardino Varisco.

Ma, a parte le passioni e anche le incertezze e le angosce politiche che li caratterizzarono, quelli pisani furono anni importanti: per i risultati filosofici innanzi tutto, che il G. vi conseguì. Fu allora, infatti, che, dopo averne offerto un primo saggio nel Sommario di pedagogia, e quindi nelle memorie palermitane, egli procedette senz’altro a tracciare le linee della Teoria generale dello spirito come atto puro, nata dalla scuola nel 1916 e pubblicata la prima volta quello stesso anno: così come dalla scuola nacquero in quel medesimo tempo i Fondamenti della filosofia del diritto, nei quali, espressione suprema dell’unità, e unità esso stesso, l’atto era indagato nella sua dimensione, oltre che teoretica, pratica, senza che fra l’una e l’altra potesse operarsi la distinzione per la quale, in Croce, i distinti erano i distinti. Ma a Pisa il G. avviò anche la composizione del Sistema di logica come teoria del conoscere, la sua opera in ogni senso più rilevante: della quale scrisse il primo volume che, nato anch’esso dalla scuola, vide la luce nel 1917 e dovette attendere fino al 1923 per avere il suo compimento nel secondo volume, dedicato alla logica del concreto.

Agli anni di Pisa appartiene anche, con sicurezza, Il tramonto della cultura siciliana, un libro del quale si è già avuto modo di accennare come presenti un duplice carattere, di condanna della cultura siciliana positivistica, materialistica e, deteriori sensu, illuministica; e di speranza: la speranza che nel segno dell’idealismo attuale, nato nell’isola per virtù di un siciliano, quella si riscattasse ed entrasse a pieno titolo nella civiltà moderna.

Gli anni pisani furono quelli del primo conflitto mondiale, di quel dramma, anzi di quella tragedia, dopo la cui conclusione niente sarebbe più stato come prima. Il G. li visse con passione, fra esaltazioni e depressioni, come ogni altro italiano del suo ceto, della sua condizione e della sua cultura; ma anche con il sempre più netto convincimento che, all’inizio, non era stato scevro di dubbi anche forti, che quella di entrare in guerra a fianco della Francia e della Gran Bretagna contro gli Imperi centrali fosse stata una giusta decisione, una sorta di chiamata del destino risorgimentale della nazione. Il G. non era nazionalista, e meno che mai era disposto a vedere nell’evento bellico la manifestazione delle forze sanamente irrazionali che spezzano l’ordine stabilito dalla logica, sconvolgendo i suoi concetti. Dalle deteriori manifestazioni di misticismo e vario sensualismo, così frequenti allora nella “cultura” italiana e non soltanto italiana, si tenne sempre discosto. Ma quando gli indugi diplomatici furono rotti e la guerra fu dichiarata, egli scoprì in sé l’interventista che all’inizio non era stato, e progressivamente venne intensificando e attualizzando le critiche che nei confronti dell’Italia e dell’assetto politico e morale che si era dato dopo la conclusione del Risorgimento erano già in lui, allo stato potenziale e, in qualche caso, più che potenziale. Le essenzializzò e attualizzò perché, senza con ciò diventare nazionalista e seguitando anzi a oppugnare ogni idea della nazione che attingesse a concezioni naturalistiche o, peggio, razzistiche, il suo principio, gli parve tuttavia che la prova terribile alla quale l’Italia aveva deciso di sottoporsi richiedeva che di lì in avanti i piccoli pensieri cedessero a pensieri grandi e che quel che s’era ottenuto sui campi di battaglia non fosse poi amministrato dai politici di sempre, maestri non di drammi, ma di mediocri commedie.

Di qui, anche in questo campo così pericolosamente esposto ai venti violenti delle passioni, delle “cupidigie”, per dirla con il poeta, e dei “brividi”, la ragione profonda dell’ulteriore distacco che allora, giorno dopo giorno, si venne compiendo da Croce. Il quale, come si sa, non solo era stato contrario alla guerra, condividendo le realistiche preoccupazioni di G. Giolitti e di quanti, come lui, erano persuasi che, vinta o persa, la guerra avrebbe comunque rappresentato per l’Italia un troppo grave rischio. Ma anche aveva dichiarato che avrebbe considerato una grave onta per il popolo italiano se all’improvviso i suoi governanti avessero stracciati i trattati e si fossero schierati dalla parte di coloro contro i quali avrebbero, semmai, dovuto combattere. Anche nei confronti della guerra che, quando fu dichiarata, li vide entrambi consapevoli che il loro posto non potesse essere se non quello che l’Italia aveva scelto per sé, l’atteggiamento dei due filosofi fu, nella sostanza, assai diverso. E Croce considerava la guerra alla stregua di un evento irresistibile della natura, ne vedeva la trama violentemente economica e utilitaria, così che sempre il suo monito fu che non si sottomettesse alla sua particolare logica la logica dei superiori valori della verità e della cultura, del pensiero e dell’arte.

Diverso fu, invece l’atteggiamento del Gentile. Senza che perciò si inducesse a passare il segno e a “farsi”, come Croce diceva, “l’animo di guerra”, egli la considerò tuttavia come una grande occasione rigeneratrice, come un evento assoluto, recante in sé il segno di una tal quale superiore provvidenzialità. Mentre Croce confidava, o quanto meno sperava, che nell’Europa di domani il meglio dell’Europa di ieri fosse conservato e potenziato, e nella religione degli studi, nella civiltà dei rapporti intellettuali, nell’universalità delle idee, gli odi nazionali si placassero e depurassero, il G. inclinava viceversa, lui che nazionalista non era mai stato e nemmeno a rigore era diventato, verso i toni dell’esaltazione nazionale. E fu allora che, per la forza di queste sue convinzioni e passioni, si preparò la sua futura adesione al fascismo, nel quale, mettendo come fra parentesi le molte cose che certo non appartenevano al suo costume, egli credette di scorgere, e in questo convincimento fu poi irremovibile, lo strumento del riscatto “risorgimentale” dell’Italia.

Il sistema filosofico che fino a quel punto il G. aveva elaborato negli scritti dei quali qui sopra si è detto era per intero incentrato su questo concetto: che, come la filosofia antica e quella medievale e moderna (che non riusciva perciò a esser tale), era rimasta ferma, anche nelle sue dimensioni idealistiche, a un concetto intellettualistico e soltanto descrittivo del concetto, del soggetto e della sua attività, con la conseguenza che il concetto non era autoconcetto, e cioè la sua eterna autogenerazione e autoproduzione, nell’idealismo invece, che per questa ragione meritava di essere definito “attuale”, questo proprio avveniva. E il concetto era autoconcetto, il soggetto, soggetto, e non concetto (astratto) del soggetto: non era una sorta di res naturalis che il concetto appunto si limiti a contemplare, a descrivere nel suo astratto organismo logico, e non a produrre nell’atto del suo atto. Di qui la tesi, caratteristica di questo idealismo, che nella sua concretezza e attualità, l’atto non può trascendere il suo atto, questa trascendenza dell’atto non potendo essere se non, essa stessa, atto; e l’altra tesi secondo cui la teoria che dell’atto intendesse darsi è perciò una teoria vera (secondo il G.) ma astratta: una teoria astratta del concreto (vero anch’esso, naturalmente: e a fortiori). E di qui l’interna, forte tensione di questa filosofia; che, per un verso (e sopra tutto nelle sue prime formulazioni) era orientata a svalutare e criticare ogni teoria che, in quanto soltanto contemplativa e descrittiva, fosse perciò incapace di cogliere l’atto se non come un “fatto”, e dunque come il suo opposto, falsità ed errore, se l’atto era viceversa verità e concretezza. Ma per un verso (e questo accade sopra tutto nel secondo volume del Sistema di logica, non senza che per tale via il G. provasse a rispondere al rilievo di ineffabilità e misticismo rivoltogli da Croce fin dal 1913) la questione dell’astratto e del fatto assumeva un altro volto, e l’atto era bensì celebrato nella sua non obiettivabile attualità, ma il fatto e l’astratto gli si rivelavano a loro volta indispensabili, erano (per dirla in modo tecnico) il suo opposto, ma anche il suo diverso, un grado attraverso il quale, sia pure dissolvendolo, il concreto era, nel e per il suo costituirsi, costretto a idealmente passare. Il punto critico di questa filosofia sta qui: nel suo essere, non, come tante volte si è detto, misticismo e indistinzione, ma nel porsi come una sintesi, attuale e intrascendibile, di opposti, senza poter rinunziare – donde l’ambiguità – a trattare gli opposti come “gradi”, e cioè come “diversi” o “distinti”: nell’essere insomma una teoria dell’unità che in eterno supera la distinzione, e della distinzione che, proprio perché è in eterno superata, non può veramente uscire dal quadro e si rivela come la condizione insostituibile della sua possibilità.

Verità del concreto, dunque: ma anche dell’astratto; che nelle opere del secondo attualismo, e cioè nel Sistema di logica e oltre, si rivela non, quale all’inizio era, come natura, immobilità, impenetrabile assenza di coscienza, ma come circolo e mediazione, punto semovente che parte da sé e per fare ritorno a sé: come circolo, e perché no, dunque, come esso stesso logo concreto? Come logo concreto; e perché no, dunque, come logo astratto, se questo è mediazione e coscienza, e niente più di questo il logo concreto può essere?

A Pisa, negli anni della Grande Guerra, il G. rivelò a sé stesso la passione politica che gli stava dentro come assopita; e assunse perciò una dimensione che non era più soltanto quella del professore che parla dalla cattedra e magari fa conferenze, ma era bensì quella dell'”intellettuale” militante, che si rivela al grande pubblico attraverso i giornali quotidiani. Ai quali in effetti, assumendo una consuetudine che avrebbe, con diversa intensità (nel tempo), mantenuta fino alla fine della sua vita, il G. allora prese a collaborare: tanto che quando, a guerra finita, raccolse in un volume che intitolò Guerra e fede (Napoli 1919) quanto aveva scritto durante il suo corso, il libro risultò tutt’altro che smilzo, e comunque più consistente di quello che lo seguì, e nel quale, con il titolo Dopo la vittoria (Roma 1920), sistemò gli articoli composti nei due anni iniziali dell’agitato, inquieto, drammatico dopoguerra. Un periodo, quest’ultimo, nel quale sempre più decisamente il G. cercò la sua parte e venne via via inasprendo la sua posizione, perché l’idea natagli nei passati anni, durante le sue meditazioni sulla storia d’Italia e sulla fatale dicotomia che nell’età del Rinascimento si era prodotta fra lo splendore artistico e la decadenza politica e morale, quest’idea doveva ora essere messa alla prova della realtà, doveva diventare uno strumento forte e tagliente di lotta e di azione politica. Il che implicava che, pur seguitando a dichiararsi liberale, sempre più egli sentiva di doversi opporre al liberalismo quale si era riflesso nel costume politico italiano, nella degenerazione dei metodi parlamentari, nell’arte del compromesso e del perenne rinvio delle decisioni: un’arte nella quale maestro insuperabile gli sembrava fosse il Giolitti, che per lui fu allora non il ministro, come G. Salvemini l’aveva in precedenza definito, della “malavita”, ma l’artista di ogni cosa che fosse mediocre, si contentasse della mediocrità e rinunziasse a volare alto nei cieli della grande politica.

Furono, questi, mesi drammatici, che egli visse in uno stato d’animo teso e agitato, e nel segno di un’attività senza soste, che dette a tratti l’impressione di essersi risolta in frenetico attivismo. Che certo non si placò quando nel 1920 Croce fu chiamato da Giolitti a ricoprire nel governo la carica di ministro dell’Istruzione pubblica e dette la sua opera alla riforma della scuola media e introdusse sia l’esame di Stato, sia l’insegnamento della religione. Alle cose della scuola il G. aveva, per parte sua, cominciato a interessarsi da molto tempo: ossia fin da quando, giovane professore nel liceo di Campobasso, s’era reso conto di quante manchevolezze l’affliggessero. E poi nel 1913 aveva pubblicato il Sommario di pedagogia, così che a giusto titolo era, in quel campo, considerato un’autorità; che, divenuto ministro, Croce non tardò a riconoscere, chiamandolo a presiedere “la commissione per lo studio dell’autonomia universitaria e dell’esame di Stato”, nonché “a far parte di quella per la riforma dei programmi presieduta da Vitelli”, nominandolo commissario dell’Istituto femminile superiore di magistero di Roma e confermandolo, nel 1921, nel Consiglio superiore dell’istruzione pubblica (Turi, p. 294).

A Croce, del resto, il G. non fece mancare il suo appoggio, pieno e incondizionato. Almeno nei risultati da raggiungere, e nelle conseguenze che occorreva trarre da alcune generali premesse, i due filosofi amici concordavano senza riserve. E nel sostenere, per esempio, la tesi che la religione dovesse costituire materia d’insegnamento, il suo pensiero non differiva da quello di Croce se non per il “modo” e per la diversa posizione che alla religione egli riserva nel sistema dello spirito. La sua idea era insomma che, come per pervenire alla pienezza del suo sé nella filosofia, lo spirito passa attraverso le fasi ideali, e contrapposte, dell’arte (soggetto) e della religione (oggetto), così anche nella scuola questo ritmo dovesse trovare una sorta di trascrizione temporale o fenomenologica, quasi che, per giungere alla filosofia, anche lì si dovesse percorrere la regione del mito di cui le religioni s’interessano. Ma la religione della quale il progetto ministeriale prevedeva l’insegnamento era quella cristiana e cattolica, la più perfetta, per il G., di tutte le religioni quando, appunto, proprio nella forma assunta dal cattolicesimo la si fosse considerata. Era, questa, della perfezione cattolica, un’idea che il G. aveva sostenuto quando, nei primi anni del secolo vigorosamente aveva polemizzato con i modernisti cattolici. E, per questo riguardo (oltre che per quello concernente la struttura dello spirito), il suo accordo con Croce era piuttosto sulle conclusioni che non sul “metodo”. Che è poi quello stesso che si dà a vedere nell’idea che presiedette all’introduzione dell’esame di Stato, perché se, nel propugnarlo, il G. vi implicava il concetto secondo cui in esso lo Stato realizzava una delle dimensioni della sua “eticità”, Croce non vi vedeva se non uno strumento di controllo e a questa luce ne interpretava la necessità.

La cosa più singolare fu allora che, nell’atto in cui più stretto si rivelava il legame dei due filosofi impegnati in una importante impresa pratica, il loro dissenso filosofico tornò invece a farsi acuto e a complicarsi con quello politico generale, perché nei confronti del fascismo la reazione di Croce fu bensì, agli inizi, cauta e anche esitante, ma certo in quel movimento egli non vide nemmeno una piccola parte delle idealità che il G. riteneva gli fossero intrinseche e immanenti.

Del resto, nel 1920, dopo due anni che era salito sulla cattedra romana, il G. fondò, assumendone la direzione, il Giornale critico della filosofia italiana: una rivista di sola filosofia che anche per questo suo carattere non si contrapponeva in ogni senso alla Critica, ma in un certo senso sì, anche perché nella nuova rivista gli scolari che subito si erano stretti intorno al nuovo professore, e in lui vedevano il sole della filosofia mondiale, riconobbero l’organo della scuola. E questo, come si sa, era il punto che Croce meno apprezzava ed era disposto a perdonare.

Il momento decisivo della vita del G. venne quando, caduto il governo del Giolitti nel quale Croce aveva ricoperto l’incarico di ministro, e succedutogli uno presieduto da I. Bonomi con O.M. Corbino all’Istruzione pubblica, egli ebbe modo di riflettere sulle mille difficoltà che dal mondo politico e parlamentare sempre sarebbero state opposte a ogni tentativo che si fosse fatto d’introdurre nella scuola una seria riforma. La disistima che, in linea generale, già da molto tempo il G. nutriva nei confronti della classe dirigente italiana trovava così, nella recente esperienza fatta quando Croce era al governo con Giolitti, nuovo alimento. E può ben darsi che anche da questo egli fosse indotto a guardare con sempre più grande favore al movimento fascista e a considerare con politica indulgenza la violenza e le illegalità di cui nutriva la sua azione.

I documenti necessari a rendere certezza questa, che è solo una congettura, mancano, che si sappia. Ma non è improbabile che, appunto, riflettendo sulle recenti esperienze, il G. allora si persuadesse che, nella questione della scuola come, in generale, in quella concernente il governo del paese, il regime parlamentare dovesse cedere il campo a un sistema politico diverso, fondato sulla rapidità delle decisioni e sulla forza necessaria a tradurle nella realtà. E altresì deve aggiungersi che, nel pensare così e nell’orientare in questa direzione le sue scelte politiche, come molti altri egli fu forse tratto in inganno dalla scarsa esperienza che, nel complesso, aveva non solo della politica, ma anche della storia; che, se gli fosse stata meglio nota, gli avrebbe con ogni probabilità insegnato che la politica è un’arte difficile, complessa e insidiosa, non in quanto si svolga in un Parlamento e da questo attenda il consenso, ma perché è politica, e ha a che fare con le passioni e gli interessi, nonché con il loro governo.

Come che sia, l’occasione di mettere alla prova i convincimenti che via via gli si erano formati dentro venne quando, avendo ricevuto dal sovrano l’incarico di formare il suo governo, che succedeva così a quello per breve tempo presieduto da L. Facta, Benito Mussolini scelse infine come ministro della Pubblica Istruzione proprio il Gentile. È stato detto da taluni che, entrando in quel governo come indipendente e soltanto per le sue competenze non politiche ma tecniche, il G. accettava da Mussolini quel che avrebbe benissimo potuto accettare da Giolitti e da chiunque gli avesse offerto un’analoga occasione. Ma, sebbene egli non avesse ancora dichiarato il suo consenso esplicito al fascismo, e fascista ancora non potesse perciò essere detto, è pur vero che quel che pensava di Giolitti e della tradizionale classe politica italiana non gli avrebbe forse consentito di collaborare nel governo con uomini per i quali nutriva disprezzo, e non stima. Nel governo in cui entrava il G. poteva infatti contare sugli ampi poteri che, nel dargli fiducia, il Parlamento aveva concesso a Mussolini, che governò infatti soprattutto con i decreti legge e con facilità poteva aggirare le opposizioni; e di questo, che considerava un vantaggio, egli si giovò con larghezza e altrettanta fermezza, perché, appunto, al governo era andato con l’idea di realizzare comunque la riforma; e a realizzarla era deciso.

Non è possibile, in poco spazio, raccontare le vicende complesse e intricate alle quali il progetto gentiliano della riforma dette luogo. E basteranno due rilievi: uno rivolto a ricordare la struttura a cui la riforma tendeva e alla quale infine mise capo, l’altro diretto a rievocare le fiere critiche che essa suscitò, non solo nel mondo politico, ma anche in quello della scuola. La struttura della scuola riformata prevedeva una scuola elementare obbligatoria per tutti, nella quale il senso della tradizione nazionale, della religione e della letteratura tenessero il centro e costituissero il criterio per la formazione del giovane, al quale certo non sarebbero mancate le nozioni elementari dell’aritmetica e della scienza. Accanto al ginnasio-liceo, destinato a formare le future élites dirigenti e, comunque, gli strati più alti della popolazione, la scuola riformata prevedeva quattro indirizzi fondamentali a cui, come ha scritto S. Romano, corrispondevano “quattro distinti ruoli sociali” (p. 174); e altresì prevedeva che l’educazione impartita nelle elementari sarebbe stata completata, per i figli del popolo, con tre anni di complementare, mentre una scuola industriale e tecnico-commerciale, integrata da un istituto tecnico per chi avesse inteso proseguire nello studio, avrebbe corrisposto alle esigenze formative di queste professioni, insieme con una scuola magistrale, proseguibile in un magistero universitario, per certe parti analogo alla facoltà di lettere e filosofia.

Le critiche che a questo modello di scuola, qui sommariamente descritto, furono rivolte posero subito in rilievo il carattere conservatore, statico e anche classista di una struttura a cui faceva in effetti riscontro l’idea di una società immodificabile nei suoi equilibri politici ed economici. E forti furono subito, da parte di non pochi, le riserve avanzate circa il ruolo riservato al ginnasio-liceo, nel quale lo studio delle due lingue classiche, il latino e il greco, prevaleva su quello delle lingue moderne e, nel complesso, la parte riservata alle lettere appariva rispetto a quella fatta alle scienze naturali, predominante. Si aggiungano le critiche rivolte all’abbinamento, nel liceo, della filosofia e della storia, e anche della matematica e della fisica; e sopra tutto al primo, che sconvolgeva antiche abitudini sia degli storici, sia dei filosofi, alquanto astrattamente dedotto da una teoria e che in concreto non aveva, e non ebbe, il potere di rendere filosofi gli storici, e storici i filosofi. E infine non si dimentichi che la riforma non piacque a molti cattolici, scontenti del potere che lo Stato veniva a esercitare sulle scuole private, e a non pochi laici, scontenti essi pure che la religione cattolica fosse diventata materia obbligatoria per tutti i giovani cittadini dello Stato italiano.

Accanto alle molte critiche, occorre tuttavia anche ricordare e sottolineare che la riforma gentiliana nasceva da una visione coerentemente unitaria, e certo non era la veste di Arlecchino che altrimenti (e come poi è accaduto) avrebbe rischiato di essere: tante idee di diversa provenienza mal combinate e peggio tenute insieme dallo spirito deteriore del compromesso politico. Per quanto concerne il rilievo (certo non infondato) di elitismo e persino di classismo, conviene dimenticare il “nodo” che, per parafrasare Dante, tiene al di qua di ogni ragionevole traguardo chi, ripugnando all’idea di fare delle classi economiche più forti le vere destinatarie dell’alta cultura, intesa perciò come strumento di conservazione e di trasmissione del potere, con alquanta semplicità di spirito ritenga che la difficile questione si risolva col “democratizzare” la cultura, ossia con l’estenderne l’ambito e abbassarne il livello. L’esigenza che il G. (e questo non può essere negato) cercava di realizzare, e che per alcuni versi si traduceva in istituti didattici inadeguati, era diretta a far entrare nelle menti che “cultura” significa, in primo luogo, la grande difficoltà che s’incontra nel tentativo che si faccia di conseguirla: un tentativo che va a buon segno soltanto se ci si impegna nell’acquisizione degli strumenti tecnici, storici, linguistici, filosofici, scientifici, senza i quali il mondo del sapere non dischiude i suoi tesori. Ma qui, su questo difficile problema, che tende a tornare insoluto dinanzi a chi pur lavori nel tentativo di risolverlo, occorre non insistere.

Nel maggio 1923, all’apparenza con una decisione improvvisa, che non fu comunicata se non a Mussolini, che doveva essere informato, e della quale nemmeno Croce fu messo al corrente, il G. si iscriveva al Partito nazionale fascista. E sulle ragioni che lo indussero, mentre era ministro, a compiere questo passo, che certo non era privo di gravi conseguenze, si è molto discusso; e da alcuni si è avanzata l’ipotesi che a prendere questa decisione, che rese contenti i suoi allievi romani, ma non altri che ne rimasero invece alquanto sgomenti, egli fosse indotto da due diverse, ma convergenti, persuasioni.

La prima, che quello fosse l’esito necessario non tanto dell’idealismo attuale, che con il fascismo in quanto tale poco aveva in comune, quanto piuttosto della riflessione da lui condotta nei passati anni sulla storia d’Italia e sulla possibilità che ora il fascismo aveva nelle mani di reintegrarne in unità le secolari scissioni e lacerazioni, la politica imbelle e la letteratura vuota, compiendo il Risorgimento. L’altra, immediatamente pratica e politica, che la riforma sarebbe stata meglio difesa, e altrimenti non potesse esserlo, se il liberale che egli era, ed era considerato, avesse mostrato di condividere senza riserve la convinzione mussoliniana e fascista e avesse così posto termine, o almeno un freno, alle critiche che gli si muovevano e alle diffidenze da cui era circondato.

In ogni caso, il passo che doveva decidere il destino del G. era compiuto. Ed è quanto meno dubbio che, se lo compì anche per salvare la riforma dalle forze che l’avversavano e minacciavano di impedirne l’attuazione, quel passo servisse veramente allo scopo. I mesi che precedettero l’assassinio di G. Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924 e che videro quattro giorni dopo le sue dimissioni dal governo, furono drammaticamente segnati da gravi difficoltà, a superare le quali non bastarono né il tattico appoggio datogli dal capo del governo, né gli inviti alla resistenza provenienti dai suoi scolari e amici romani, né il sostegno deciso di Croce che, malgrado il sempre più netto incrinarsi dei loro rapporti e la frattura che entrambi sapevano, in cuor loro, inevitabile, non glielo fece mancare e, nella sua impresa di ministro, lo sostenne. Le dimissioni dal governo non furono un atto di autonomia, di distacco dal fascismo che si era macchiato di un gravissimo delitto, di opposizione alla sua politica. Furono, infatti, da lui motivate con pure ragioni di opportunità politica e nell’interesse sia del governo, sia di colui che lo presiedeva: ossia con l’argomento secondo cui le opposizioni delle quali la sua riforma era da tempo l’oggetto potessero diventare un pretesto per colpire Mussolini o avessero comunque, pretesto o no, a indebolire la posizione politica di lui che, all’improvviso, era venuto a trovarsi in una situazione obiettivamente molto difficile.

Accusato apertamente dalle opposizioni di essere il responsabile e il materiale mandante del delitto, Mussolini era allora non solo in pericolo, ma sembrava altresì aver perduto la sicurezza e la spregiudicatezza che, in momenti non altrettanto gravi, erano sembrate la dote precipua del suo essere un politico nuovo, estraneo alle astuzie deteriori e alle infinite mediazioni della prassi parlamentare. E, proprio perché sull’indecisione dimostrata da Mussolini egli ebbe allora, in lettere private, a formulare critiche precise – nonché il timore che quello smarrisse la via e naufragasse -, proprio per questo il proposito di rendergli il più possibile sgombro di ostacoli il cammino dovette sembrargli l’unico che un seguace fedele dovesse preoccuparsi di tradurre in comportamenti conseguenti.

Al fascismo, dunque, con quel gesto il G. non tolse il suo consenso, ma piuttosto lo rinnovò in un momento in cui non mancarono, fra i suoi allievi, quelli che, delusi dall’indecisione mussoliniana, lo esortavano a prender lui la guida effettiva, e cioè politica, del fascismo in crisi. Furono quelle settimane drammatiche, perché, oltre gli elementi obiettivi che rendevano tale la crisi, a coloro che, nel campo fascista, lo spingevano verso posizioni estreme si contrapponevano gli amici che, o antifascisti o in via di diventar tali, gli davano il consiglio opposto: non di rimanere nel partito di Mussolini, ma, decisamente, di uscirne, mettendo in salvo una volta per tutte il suo “nome onorato”. Drammatiche sono, in questo senso, le lettere che allora gli scrissero G. Lombardo Radice, collaboratore fedele e amico fraterno, e A. Omodeo, uno degli allievi prediletti della scuola palermitana. Furono giorni, settimane, mesi molto difficili anche perché il dissidio con Croce, che, come si è detto, mai si era sul serio ricomposto e, come il fuoco la cenere, sempre aveva seguitato a sottendere i loro rapporti, giunse allora, finalmente, alla sua definitiva espressione. E quali, a determinare la rottura che in sostanza si consumò alla fine dell’ottobre 1924, possano essere stati gli episodi e le circostanze specifiche, sta di fatto che era la logica delle cose a rendere grave ogni episodio, ogni circostanza che, se tale logica non fosse appunto stata così forte e imperiosa, avrebbero, con ogni probabilità, potuto avere un esito diverso.

Sulle ragioni profonde che la determinarono e misero fine a un sodalizio durato quasi trent’anni, molte cose si dissero allora, molte sono state dette poi, quando parve che il distacco cronologico consentisse la serenità necessaria alla formulazione del giudizio. E questa non è la sede dove la questione possa essere analizzata in ciascuno dei suoi aspetti, filosofici, politici, psicologici; e si può ben dire che, per quanto attiene al suo concreto e determinato delinearsi e decidersi nel tardo autunno del 1924, essa risulti definita dalle due lettere che il G. e Croce si scambiarono: essendo tuttavia quest’ultimo che, di fronte alla dolorosa meraviglia espressa dall’altro nell’apprendere che certi suoi comportamenti avevano seriamente messo in pericolo la prosecuzione, non solo del loro sodalizio scientifico, ma, addirittura, della loro amicizia, obiettò che al dissidio mentale nel quale da tempo si trovavano se n’era aggiunto un altro, di natura pratica e politica; e che le cose dovevano perciò fare il loro corso necessario, fino alle estreme conseguenze.

Le dimissioni che il G. presentò e che Mussolini accettò, nominando al suo posto il liberale, e grande amico di Croce, A. Casati, segnarono nella sua vita una svolta importante. Nella sua vita, s’intende dire, pubblica e politica; e non nei suoi sentimenti e convincimenti politici che, a quanto risulta, fino all’ultimo dei suoi giorni rimasero quelli che nel 1923 lo avevano indotto a chiedere la tessera del partito fascista. Non nei sentimenti e nei convincimenti, dunque. Ma nella vita pubblica e politica, sì. Al governo infatti il G. non tornò più. E alla politica del paese partecipò bensì, nei primi tempi, come presidente della Commissione dei quindici (divenuta poi dei diciotto), il cui compito fu di svolgere una revisione costituzionale in senso autoritario dello Stato. Partecipò bensì come vicepresidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione: una carica importante, questa, che gli consentiva di vegliare sull’integrità della riforma, proteggendola da quanti avevano interesse a intervenirvi per alterarla e stravolgerla. Ma, intesa in senso stretto, dalla politica, in sostanza, egli allora uscì. E la sua partecipazione alla vita del regime fascista si realizzò nelle istituzioni culturali (per esempio, l’Istituto nazionale fascista di cultura, poi di cultura fascista) delle quali ebbe la cura e che presiedette; e se nei giornali e nelle riviste politiche alle quali normalmente collaborava non perse occasione per dire il suo parere su ciò che più da vicino lo toccava, l’argomento prescelto fu quasi sempre culturale, anche se mai egli mancò di collocarlo nel quadro costituito della sua fede fascista e della sua fedeltà al regime mussoliniano.

Almeno su due episodi occorre tuttavia, non essendo possibile in questa sede un più largo discorso, soffermarsi. E di questi uno era bensì di natura anche filosofica e culturale, perché implicava in modo preminente l’idea che da anni ormai egli aveva elaborato della filosofia e dello Stato che, identico alla filosofia, rappresenta il vertice stesso dell’autocoscienza; ma anche era di natura politica, e persino diplomatica, coinvolgendo direttamente l’azione del governo e del suo capo. Si allude al concordato con la S. Sede dell’11 febbr. 1929. E il G. lo avversò in un pubblico discorso, che non ebbe conseguenze pratiche perché sulla via concordataria Mussolini era deciso ad andare fino in fondo, e l’opposizione del filosofo formalmente rientrò: sebbene quell’episodio dovesse seguitare ad agire dentro di lui che, forse anche per questo, quasi volesse rinverdire dentro di sé quel gesto di autonomia non andato a segno, per tutta la vita polemizzò con i filosofi cattolici e, in modo particolare, con gli ambienti dell’Università cattolica del S. Cuore di Milano, in primis con padre A. Gemelli, che egli trattò con la mano rude che riservava a certe sue battaglie culturali e filosofiche.

L’altro episodio è costituito dalla battaglia che egli sostenne perché ai professori universitari fosse imposto il giuramento di fedeltà al regime fascista. E a parte le modalità con le quali e attraverso le quali si svolse; a parte il nesso con le vicende della replica che, per iniziativa di G. Amendola, e a nome di tanti e tanti intellettuali, Croce dette al Manifesto degli intellettuali fascisti redatto dal G.; a parte le tragiche ferite che questa imposizione apriva nella coscienza di tanti che innanzi a sé videro o la prospettiva della miseria o quella dell’abdicazione ai dettami dell’etica, c’è qualcosa che a questo riguardo merita di essere notato. E questo è il singolare concetto della “concordia” a cui, com’era accaduto persino nei giorni cupi della crisi aperta dell’assassinio Matteotti (e come ancora sarebbe accaduto vent’anni dopo nei mesi della Repubblica sociale), anche in quel caso il G. si appellò per sostenere che, se l’opposizione resa evidente e, anzi, drammatizzata dal conflitto dei due manifesti, il suo e quello di Croce, fosse stata superata da un formale atto di fedeltà al regime, l’unità sarebbe stata ristabilita e nessuna discriminazione avrebbe più avuto alcuna ragione d’essere nei confronti di dissenzienti che non erano, ormai, più tali. E la cosa singolare è che, nell’argomentare così, non solo egli mostrava di credere che, se il giuramento fosse stato dato, le ragioni del dissidio politico che ai suoi occhi lo aveva reso necessario sarebbero venute meno; ma addirittura riteneva che potesse essere e definirsi unità autentica quella che fosse stata conseguita per la via della coercizione e non per quella, da lui tante volte definita come l’unica possibile, della libertà, mediante la quale lo spirito costituisce sé stesso.

Quella dell’Enciclopedia Italiana fu l’impresa alla quale, fra il 1925 e il 1943, il G. dedicò la parte più viva della sua energia di grande organizzatore culturale. La parte più viva, e anche la più grande, la più impegnata e costante, quella con la quale il suo “tutto” quasi per intero giunse a coincidere. Quasi per intero; perché, accanto all’opera dell’Enciclopedia, occorre non dimenticare l’altro grande suo impegno, che fu costituito dalla Scuola normale superiore di Pisa, della quale fu, dal 1928, commissario, quindi, dal 1932, direttore, e che nella sua stessa persona difese, nel 1935, dall’attacco mosso da C.M. De Vecchi di Val Cismon che, divenuto ministro dell’Educazione nazionale (gennaio 1935), gli mostrò intera la sua ostilità, giungendo anche a destituirlo (giugno 1936). Il provvedimento del ministro fu presto ritirato perché, sollecitato dal G., nella controversia intervenne direttamente il capo del governo, che rimise al suo posto il filosofo; che poté così continuare la sua opera di potenziamento e di ammodernamento della Scuola, e rendere assai più agevole il soggiorno, e migliori le condizioni di studio, agli studenti interni. Dai quali, sopra tutto negli anni Trenta e Quaranta, dovette sopportare non poche manifestazioni di antifascismo, perché, fra La Sapienza e la Normale, per opera di alcuni giovani professori, e in primo luogo di G. Calogero, Pisa era diventata un centro assai vivo di opposizione al regime fascista.