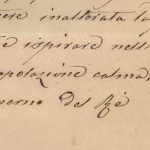

Je vous renvoi ci-uni très cher de Cavour[1]

l’intéréssante lettre du comte de Sales[2] que noul m’avez

Communiqué. Vous pouvez l’assurer de ma part que

je prends le plus grand l’intérêt à l’état de la Savoie

dont je suis douloureusement affecté, et que l’un fara

tout ce qui sara possible da faire. En l’effet l’eseportution

del blés a été probiléa; l’introduction en Savoia a

été reduite à un tacca minime. On a elevé les druits sul

l’eseportation del riso; suspendu les encouragements

donnés à l’esportation del pòtes: On rembourse les

droits de barriere sur la Montcenis. Un fait faire

des travaux publies et l’orde est déjà donné d’

expédier en Savoie par le moyeni de la Provianda[3]

une quantité de céréales équivalente à la consomma-

tion del la troupe, pour être livrée aux corpe de Ville.

une pria du Piémont

Votre tres affectionné

C. Alberto[4]

Note

“Le rimando con la presente, caro Cavour, l’interessante lettera del conte di Sales che mi ha inviato. Può assicurargli, a nome mio, che mi interesso moltissimo alla situazione della Savoia, di cui sono dolorosamente colpito, e che farò tutto il possibile per aiutarlo.

In effetti, l’esportazione di grano ebbe successo; l’introduzione in Savoia si ridusse a una tacca minima. Abbiamo alzato i diritti sull’esportazione del riso; sospesi gli incentivi concessi all’esportazione di patate: Rimborsiamo i diritti di sbarramento sul Moncenisio. Furono realizzate opere pubbliche e fu dato l’ordine di inviare in Savoia, tramite rifornimento, una quantità di grano pari al consumo delle truppe, da consegnare al corpo di città.

Una preghiera dal Piemonte

Vostro affezionato

C. Alberto“

[1]Michele Benso marchese di Cavour. Nacque a Torino il 39 dic. 1781 dal marchese Giuseppe Filippo e da Josephte-Françoise-Philippine de Sales.

Il padre, primo di sedici fratelli, uomo di non grandi capacità e di debole volontà, aveva condotto la famiglia a gravi dissesti economici. Fu la madre, donna di grande energia, a risollevare, attraverso anni di sforzi, le sorti della famiglia, dapprima con la propria dote, poi sostituendosi al marito nell’amministrazione. Le sorti economiche della famiglia furono però nuovamente compromesse dalla crisi scoppiata con la guerra controrivoluzionaria: le contribuzioni richieste dai Francesi, l’abolizione dei diritti feudali, poi l’inflazione la gravarono di debiti.

Intorno alla metà del 1797 il C. entrò nell’esercito sabaudo; quando questo fu incorporato nell’armata francese, si trovò agli ordini del generale Schérer e combatté a Verona il 26 marzo 1799. Nel giugno del 1800, dopo la prima Restaurazione, lo troviamo di nuovo nell’esercito sardo, luogotenente e aiutante di campo del conte Thaon di Revel.; in seguito alla vittoriosa controffensiva francese riparò ad Alessandria. Pochi giorni dopo accompagnò il Thaon di Revel a Genova (dove fu ricevuto dal futuro Vittorio Emanuele I e conobbe l’ammiraglio inglese Keith), quindi a Livorno; si stabilì poi a Firenze con lo zio Uberto detto Franchino fra la fine del luglio 1800 e il maggio 1801.

Datano dal soggiorno livornese e fiorentino le prime manifestazioni di quello che si sarebbe rivelato il temperamento del C.: la curiosità per il nuovo, la ricchezza di interessi, la propensione per gli aspetti pratici delle cose più che per quelli teorici. Discusse pon l’ammiraglio Keith sulle caratteristiche della flotta e dell’esercito inglese, s’interessò ai contrasti anglo-austriaci, mostrò d’aver compreso la novità profonda della guerra rivoluzionaria, cioè il suo carattere popolare e ideologico.

All’inizio del giugno 1801 il C. partì per Ginevra con lo zio, che non voleva tornare a Torino per i suoi sentimenti antigiacobini, peraltro condivisi dal C., e i due giunsero in luglio a Leuk, presso Ginevra. Qui il C. frequentò i più noti ambienti intellettuali ginevrini, tra cui casa Necker e il salotto di madame de Staél, e ne fu positivamente influenzato, sebbene fosse tenuto lontano da troppo ardite avventure intellettuali. dalla sua sempre più marcata propensione per le attività pratiche. Questa propensione lo indusse ad aderire al consiglio della madre, giuntogli in questo periodo, di dedicarsi agli affari. E in questa prospettiva, e occupandosi della ricerca di prestiti con i quali riacquistare i beni dei De Sales a suo tempo confiscati dalle autorità rivoluzionarie, il C. stabilì contatti col mondo finanziario ginevrino, alcuni dei quali destinati ad avere importanza fondamentale per tutta la vita; tali furono ad esempio quelli con Adele de Sellon e con i De La Rive. Il consiglio della madre era maturato nell’ambito del nuovo corso dato all’atteggiamento politico ed economico di casa Cavour dal conte Bartolomeo che, sostituendosi di fatto al fratello maggiore Giuseppe Filippo, guidava la famiglia verso un riaccostamento alla nuova realtà caratterizzata dal regime francese. Fra le iniziative più importanti di Bartolomeo vi fu la costituzione della Società pastorale per l’allevamento dei merinos, alla quale il C. fu associato. Anche il matrimonio con Adele de Sellon (17 apr. 1805) rispondeva a considerazioni di convenienza economica (la dote sollevò dai debiti la famiglia), ma si rivelò un’unione assai soddisfacente. Intanto la nuova politica di Bartolomeo, a cui il C. si era adeguato prontamente, dava i suoi frutti: le finanze della famiglia riprendevano a prosperare, e la amicizia con il generale Menou introduceva alla corte del principe Borghese, oltre al C. nominato il 5 apr. 1808 primo ciambellano del principe, lo zio Franchino, la moglie Adele, la sorella di questa, Vittoria, e la madre Philippine: quest’ultime due chiamate al seguito della principessa Paolina. Il 3 dic. 1809, con l’appoggio del conte Tancredi Falletti di Barolo, Philippine ricevette il titolo di contessa, e Vittoria e il C. quello di baroni dell’Impero. Il C. e Bartolomeo si affiliarono alla massoneria napoleonica. Della posizione raggiunta il C. si servì per curare gli interessi della Società pastorale; per l’energia e le capacità che dimostrava inoltre, si acquistò presto la fiducia del principe Borghese.

La Restaurazione portò alla famiglia Cavour nuove difficoltà e nuovi danni: i legami intrattenuti col passato regime perduravano con l’incarico che il principe Borghese, partendo, aveva affidato al C., di procuratore e amministratore dei suoi beni, incarico che lo oppose alla corte sarda nella controversia sorta fra i Savoia e il Borghese a proposito della tenuta di Lucedio. I Cavour erano guardati con sospetto e accusati di massonismo. Con le patenti del 17 sett. 1816, che ordinavano la risoluzione entro il 1818 dei fitti superiori a 10.000 franchi, la Società pastorale dovette abbandonare la tenuta della Mandria, dove teneva il gregge di merinos, e fu costretta allo scioglimento (30 giugno 1822) con un passivo che gravò sui Cavour per L. 100.000. Il C. tentò ancora lungamente di salvare l’allevamento, ricorrendo più volte al governo con proposte e richieste di appoggi e sovvenzioni. Si avviava orma i a diventare l’erede di Philippine e di Bartolomeo nella guida della famiglia. Dietro il suo esempio, i Cavour compirono un pubblico ritorno nel seno della Chiesa: il C. fece due pubbliche ritrattazioni del proprio passato massonico; e con l’appoggio del marchese d’Osmond, ambasciatore francese, e del cavaliere di Saluzzo, i Cavour furono ammessi fra i frequentatori del principe di Carignano. Entro qualche anno la corte dava segno di avere restituito la fiducia ai Cavour: nel 1819 il C. fu nominato consigliere di Chieri e (31 dicembre) membro del Decurionato di Torino.

Durante i moti del 1821, con una completa estraneità alle idee rivoluzionarie, il C. rinsaldò la fiducia di cui casa, Cavour godeva; grazie all’opera di mediazione che compì a fianco del ministro di Russia conte Mocenigo, e che fruttò un compromesso, peraltro fallito, con i ribelli, e all’altra, compiuta come delegato del Corpo decurionale, e che ottenne la consegna della cittadella, seppe mantenere una posizione di equidistanza che gli permise in seguito di rimanere a fianco di Carlo Alberto, compromesso nei moti, e di rinsaldare quest’amicizia, che sarebbe durata a lungo. Intanto, attraverso un altro influente amico, il segretario all’Interno Roget de Cholex, stabiliva rapporti anche con Carlo Felice. Fu confermato membro del Decurionato, nominato (1823) direttore della Casa di correzione, membro della Camera di agricoltura e commercio e della Società di agricoltura (1826).

Intanto si era adoperato per riassestare le finanze familiari stringendo e ampliando diverse relazioni d’affari, soprattutto con gli ambienti finanziari ginevrini; ma in questo campo la principale operazione fu, nel 1818, l’acquisto delle cascine di Leri e Montarucco, per un totale di 925 ettari costati L. 853.114, che decise di amministrare direttamente, applicando sistemi moderni di coltivazione descritti in un opuscolo, Mémoire sur la terre de Léry (1827). Nel 1824 prese parte alla realizzazione della prima linea di navigazione a vapore sui laghi Maggiore e di Como, impresa a cui rimase legato per tutta la vita. Intorno al 1827 iniziava però per il C. un periodo di stanchezza e depressione, che doveva trovare, una continuazione e una conferma nei dubbi e nelle ansietà generate in lui dalla rivoluzione del 1830. Coincide con questa fase, e forse ne è in parte la spiegazione, un acuirsi della sollecitudine verso il figlio Camillo, che si avvia a dar le prime prove, di sé. Il C. aveva già ottenuto per lui da Carlo Alberto precise promesse circa l’avvenire; in questi anni.si mostra anche, più attento verso il figlio, proteggendolo dai sospetti della polizia che lo sorvegliava come sovversivo, ottenendogli, mentre assumeva il nuovo incarico di sindaco nell’amministrazione di Torino (1833 e 1834), la nomina a sindaco di Grinzane (1832), dove il giovane ebbe anche il compito di amministrare i beni che vi possedevano i Clermont-Tonnerre, parenti dei Cavour. Propose poi a Camillo, per stimolare la sua intelligenza e il suo interesse, un’indagine sulla mendicità e il pauperismo nel Regno, richiesta dal governo inglese, inchiesta che Camillo compì nel 1834; il C. la fece allora seguire da un’altra proposta di studio sul problema della carità legale.

Il 27 giugno 1835 fu nominato vicario e sovrintendente generale di politica e polizia della città di Torino, e in tale, carica si adoprò in occasione dell’epidemia di colera di quell’anno, dimostrando ancora una volta la sua capacità di lavoro e il suo spirito organizzativo. Il 30 giugno era stato nominato gentiluomo di camera onorario. Colse l’occasione offertagli dal nuovo impegno di vicario di polizia per liberarsi del peso – che tale era diventato per lui dell’amministrazione di Leri, che affidò a Can-millo. Verso la fine dell’anno seguente acquistò, intestandola al figlió minore, la tenuta del Torrone, vicino a Leri, di 269 ettari. Nella sua qualità di vicario il C. si occupò di diverse iniziative, nelle quali ricevette spesso la collaborazione del figlio: l’illuminazione a gas della città, i progetti per l’asfaltatura delle strade, ed altre. Un’ultima prova di intelligente affetto per il figlio la diede quando questi, nell’ottobre del 1840 in un’incauta speculazione alla Borsa di Parigi, perdette una cospicua somma. Lo scambio di lettere seguitone tra padre e figlio testimonia la fiducia diCamillo nel padre e la tenerezza, e anche la serena fermezza con la quale quest’ultimo sapeva valutare sia l’imprudenza del figlio, sia – al di là della “sottise” che aveva commesso – le grandi qualità che riconosceva in lui. Il 17 giugno 1847 il C. lasciava il proprio incarico di vicario di polizia. Il 5 febbr. 1848, con un parere che ebbe molto rilievo, si pronunciò nel Collegio dei decurioni a favore della richiesta di una costituzione. Morì a Torino il 15 giugno 1850.

Rappresentante della classe degli aristocratici piemontesi vissuti fra il vecchio mondo, assolutistico-feudale e il nuovo Piemonte liberale e costituzionale, classe vitale e attiva, spregiudicata e a suo modo altoborghese, vera protagonista di. un’epoca cruciale della stona non solo piemontese, ma italiana, il C. rivela la sua apertura moderna, oltre che nell’attenzione, meno razionale che intuitiva, per il benessere spirituale dei figli, nell’energia, tenacia, coraggio e lungimiranza con cui si occupò della costruzione della fortuna familiare, nella varietà e vastità degli interessi nel campo degli affari e del lavoro, che si manifesta anche nei diversi opuscoli da lui composti su vari argomenti: l’allevamento, le innovazioni tecniche e i nuovi modi di gestione in agricoltura.(fonte)

[2] Pietro Paolo Francesco di Sales di Thorens conte di Duingt e Chateauvieux (Annecy, 1778 – Thorens, 29 agosto 1850) è stato un generale e ambasciatore italiano, insignito del collare dell’Ordine supremo della Santissima Annunziata da re Carlo Alberto di Savoia.

Nacque nel 1778. Divenuto Paggio d’Onore reale nel 1787, si arruolò volontario nell’Armata Sarda come ufficiale dei volontari savoiardi, partecipando alla guerra delle Alpi nel 1794. Alla restaurazione del 1814 venne promosso capitano di cavalleria. Nel corso del 1815 fu commissario del Re di Sardegna presso il generale Arthur Wellesley duca di Wellington nella campagna di Francia, partecipando alla battaglia di Waterloo dove si distinse per aver portato gli ordini del generale inglese ad una batteria d’artiglieria prussiana. Il 26 dicembre 1815 fu nominato segretario d’ambasciata a Parigi, in Francia, e promosso maggiore sotto aiutante generale fu incaricato d’affari nei Paesi Bassi nel corso del 1818. In quello stesso anno fu inviato straordinario a Berlino, e nel 1821 fu promosso colonnello di cavalleria. Nel 1825 fu inviato straordinario, e poi ambasciatore del Regno di Sardegna a San Pietroburgo, in Russia. Trasferito a Parigi nel 1829 venne promosso maggior generale, e rimase nella capitale di Francia sino all’aprile 1836, sostituito da Antonio Brignole Sale. Fu posto in pensione con il grado di tenente generale e ministro di stato. Commendatore dell’Ordine militare di Savoia, Cavaliere di Gran Croce decorato di gran cordone dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, venne creato conte da re Carlo Alberto di Savoia il 10 settembre 1846, e insignito del Collare dell’Ordine supremo della Santissima Annunziata il 27 marzo 1847.

Senatore del Regno di Sardegna con Regio Decreto del 3 marzo 1848, divenne Ministro e membro del Consiglio di Stato Si spense a Thorens il 29 agosto 1850.(fonte)

[3] Provianda. s. f. [dall’oland. proviand, ted. Proviand, incrocio del fr. provende «prebenda» col fr. viande «carne, vivanda»], raro. – Vettovaglia; provvista di cibo: raccolta buona p. di grano e di farina … (Bacchelli). Nel vecchio linguaggio militare, reparto di salmerie che portava le vettovaglie per gli uomini e gli animali.(fonte)

[4] Carlo Alberto di Savoia-Carignano (Carlo Alberto Emanuele Vittorio Maria Clemente Saverio di Savoia-Carignano; Torino, 2 ottobre 1798 – Porto, 28 luglio 1849) Figlio di Carlo Emanuele principe di Carignano e di Maria Cristina di Sassonia-Curlandia, ebbe genitori di tendenze apertamente liberali e, educato a Parigi e a Ginevra, fu sottotenente dei dragoni nell’esercito napoleonico. Tornò nel Piemonte nel maggio 1814 e, erede presuntivo al trono, nel 1817 sposò Maria Teresa, figlia del granduca di Toscana Ferdinando III. Ambizioso, profondamente imbevuto di orgoglio dinastico e insieme insofferente dell’uggiosa atmosfera della corte di Vittorio Emanuele I, coltivò l’amicizia di giovani liberali, come Santorre di Santarosa e C. di San Marzano, e fu a conoscenza, e per un momento anche ambiguo fautore, della cospirazione che portò al moto piemontese del marzo 1821. Reggente per l’abdicazione di Vittorio Emanuele I, concesse la costituzione di Spagna (14 marzo), ma, sconfessato dal nuovo sovrano Carlo Felice, ubbidì all’ordine di recarsi a Novara presso le truppe del gen. V. Sallier de La Tour. Confinato in mal celato esilio a Firenze presso la corte del suocero, per riguadagnarsi la considerazione di Carlo Felice, andò a combattere i liberali spagnoli al Trocadero (ag. 1823). Morto Carlo Felice il 27 aprile 1831, C. A. salì al trono e, disprezzato dai liberali, si fece paladino dell’assolutismo regio e accarezzò sogni di crociate legittimiste. A tal periodo appartengono la convenzione militare con l’Austria (23 luglio 1831), i feroci processi anticarbonari e antimazziniani del 1833-34, il continuo appoggio ai gesuiti che rese soffocante l’atmosfera culturale e morale del Piemonte di quegli anni, l’aiuto morale e finanziario dato al tentativo legittimista della duchessa di Berry in Francia e al movimento reazionario del Sonderbund. Gelosissimo del suo potere personale, C. A. lo manteneva contrapponendo il Consiglio di stato (creato il 18 ag. 1831) ai ministri, oppure contrapponendo ministro a ministro (il clericale C. Solaro della Margherita al liberaleggiante E. di Villamarina), e ancora allontanando senza esitazione ministri creduti onnipotenti quali il conte A. della Escarena nel 1835. E le riforme interne, dall’abolizione della costituzione e della feudalità in Sardegna, al codice del 1837 che creò l’unità giuridica degli stati sabaudi, all’abolizione delle barriere economiche interne, ebbero ancora carattere di paternalismo illuminato. La crisi d’Oriente del 1840, modificando i dati fondamentali della politica europea, lo indusse a mutare politica e ad abbracciare un programma antiaustriaco di espansionismo territoriale nella pianura padana. Concesso, dopo ansie, dubbî e tentennamenti, lo statuto (4 marzo 1848), iniziò soltanto il 23 marzo – quando le Cinque giornate di Milano volgevano al termine – la campagna contro l’Austria. Ma, dopo alcune vittorie iniziali, le sconfitte di Custoza e di Milano lo costrinsero all’armistizio Salasco (9 ag. 1848). Accusato da ogni parte di tradimento, d’incapacità militare, di scarso animo, odiato dai Lombardi per la politica di tradizionale annessionismo piemontese perseguita durante la guerra, C. A. volle riprendere le ostilità, ma, disfatto a Novara, dovette abdicare (23 marzo 1849). Nacque allora la “leggenda” carloalbertina, che, lasciando nell’ombra l’aperto reazionarismo della prima parte della vita del re e le ambiguità antiche e recenti, fece di C. A. un paladino del riscatto nazionale e della causa della libertà italiana: leggenda che non mancò di esercitare un influsso sull’opinione pubblica a favore della monarchia sabauda.(fonte)

Nato come insegna personale d’uso privato, il leone col Je atans mon astre era divenuto parte integrante di un simbolo della regalità, il trono, a sostegno delle braccia del re.

Da “Je atans mon astre. Vita romantica e politica di un emblema di Carlo Alberto” di Luisa Clotilde Gentile – Pierangelo Gentile (fonte)

Sul pavimento in legno intarsiato di una delle sale della reggia di via Balbi resta il motto di Carlo Alberto Je Atans Mon Astre, dal francese arcaico “Attendo la mia stella”, mutuato dallo stemma di un suo lontano avo, Amedeo VI, il conte verde. (fonte)